管理栄養士からひとこと

- 2026年2月掲載(あまざけのお話)

- 2026年1月掲載(お肉のはなし クイズに挑戦!)

- 2025年12月掲載(冬の行事食)

- 2025年11月掲載(りんごの話)

- 2025年10月掲載(さつま芋のお話)

- 2025年9月掲載(大豆から作られる豆腐の話)

- 2025年8月掲載(備えていますか?災害時の食)

- 2025年7月掲載(そうめん)

- 2025年6月掲載(【なごやさい】について)

- 2025年5月掲載(食品の保存について)

- 2025年4月掲載(共食-小さなお子さんと一緒に調理)

- 2025年3月掲載(春においしい柑橘のおすすめ)

- 2025年2月掲載(ひな祭りの郷土料理)

- 2025年1月掲載(全国学校給食週間を知っていますか?)

- 2024年12月掲載(香味野菜や香辛料のパワーで、冬もあたたかく健康に!)

- 2024年11月掲載(食事はパワーの源です! -主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを-)

- 2024年10月掲載(米粉)

- 2024年9月掲載(親子で気をつけよう!それって貧血のサインかも)

- 2024年8月掲載(朝食を食べて健やかな毎日を!)

- 2024年7月掲載(夏バテ予防について)

- 2024年6月掲載(パプリカのお話)

- 2024年5月掲載(食品の表示を知ろう!そして見て選ぼう!)

- 2024年4月掲載(春野菜を味わおう)

- 2024年3月掲載(海藻のパワー)

- 2024年2月掲載(免疫力を高める食事のポイント)

- 2024年1月掲載(可愛い巻き寿司を作ってみませんか♪)

- 2023年12月掲載(1月の行事と食べ物)

- 2023年11月掲載(11月24日は「和食の日」)

- 2023年9月掲載(お月見してみませんか)

- 2023年8月掲載(夏野菜を食べよう!)

- 2023年7月掲載(防災袋に食料は入っていますか?)

- 2023年6月掲載(宗教と食べ物のお話)

- 2023年5月掲載(美味しいお茶でリラックス)

- 2023年4月掲載(子どもとはじめる、食品ラップおにぎり作りにチャレンジ!)

2026年2月

『あまざけのお話』

3月3日はひな祭りですね。ひな祭りの飲み物として、『白酒(しろざけ)』や『甘酒』を思い浮かべることが多いかと思いますが、『白酒』と『甘酒』は全く別の飲み物だとご存知でしたか。

元々ひな祭りの飲み物として、邪気を払い、長寿をもたらすといわれる「桃の花」を清酒に浮かべた「桃花酒」が親しまれていましたが、江戸時代に桃の花がきれいに見える『白酒』が使われるようになったといわれています。

そして自宅でも作ることができ、子どもでも飲めるアルコールを含まない『甘酒』が、白酒とともにひな祭りの飲み物として定着していったといわれています。

今回はそんな甘酒(アルコールを含まない米麹甘酒)の作り方をご紹介したいと思います。

ー炊飯器で作る米麹甘酒ー

- 材料(作りやすい分量)

- 米麹…200g

- 米…1合

- 【作り方】

- ① 炊飯器に洗った米を入れ、3合のメモリまで水を入れておかゆを炊く。

- ② 炊きあがったおかゆをよくかき混ぜ、60℃程度に冷ましたら、もみほぐした米麹を加えてよく混ぜる。

- ③ 炊飯器を「保温」のままにし、蓋を開けた状態で濡れ布巾をかぶせ、55から60℃を保ちながら8時間程度保温することで甘酒になる。

- ※途中、2から3回ほど温度を確認しながらかき混ぜる。

- おかゆではなく、炊いたごはんと水で作ることもできます。生麹を使うか、乾燥麹を使うかによって分量が変わるので、米麹のパッケージを参考に量を調整するとよいでしょう。

- 出来上がった甘酒は水や牛乳、豆乳などで割って飲んだり、ヨーグルトにかけたりと様々なアレンジが楽しめます。また、砂糖の代わりに料理やお菓子に使うこともでき、だし汁と割ってお鍋のスープに使うこともおすすめです♪

2026年1月

『お肉のはなし』 クイズに挑戦!

お肉全般には、良質なたんぱく質が含まれていますが、肉の種類や部位によって含まれる栄養素は異なり、味や食感も様々です。

お肉の特徴等をクイズにしましたので、挑戦してみてください。

☆あてはまるものをひとつ選んでください。(答えは下にあります)

- A 赤身には鉄が一番多く含まれています。

(①牛肉 ②豚肉 ③鶏肉) - B レバーの中で鉄が一番多く含まれています。

(①牛 ②豚 ③鶏) - C 低脂肪高たんぱくの「ささみ」があります。

(①牛肉 ②豚肉 ③鶏肉) - D ビタミンB1が一番多く含まれています。

(①牛肉 ②豚肉 ③鶏肉) - E バークシャーの品種があります。

(①牛 ②豚 ③鶏) - F コーチンの品種があります。

(①牛 ②豚 ③鶏) - G ホルスタインの品種があります。

(①牛 ②豚 ③鶏) - H 牛肉の部位にないのはどれ?

(①ヒレ ②ランプ ③サーロイン ④スナギモ)

☆おまけのクイズ

- I 「さくら肉」とは何の肉でしょう?

- J 「ぼたん鍋」に使われるのは何の肉でしょう?

レバーには鉄だけでなくビタミンA、ビタミンB群等、造血に必要な栄養素が多く含まれています。ビタミンB1は糖質をエネルギーに変えるのに必要です。

いろいろな料理でおいしく食べましょう。食べるときはよく加熱することもお忘れなく。

<答え>

- A ①牛肉

- B ②豚

- C ③鶏肉

- D ②豚肉

- E ②豚

- F ③鶏

- G ①牛

- H ④スナギモ

- I 馬

- J 猪

2025年12月

「冬の行事食」

冬の代表的な行事食には、「年越しそば」「おせち料理」「お雑煮」を始め、冬至の「かぼちゃ」、節分の「豆まき(福豆)」「いわし料理」、「七草粥」などが有名です。

これらは、寒い時期に旬を迎える食材を使い、新年を祝う、また厄を払うなどの意味合いを持ちます。そしてそれを彩る「食」は地域によって少しずつ異なり、郷土色豊かな郷土料理として根づいてきました。そんな冬の催事にちなんだ各地の「行事食」をご紹介します。

<大晦日>大歳のごっつぉ(岐阜)

岐阜県の中濃、東濃、飛騨地域では「大歳(おおとし)のごっつぉ」と呼ばれる大晦日のごちそうがあります。

大歳とは大晦日のことで、大根や人参、里芋、ごぼう、こんにゃく、豆腐、糸昆布などをだしで煮込み、正月三が日まで食べられる年越し料理です。地域や家庭ごとに使用する野菜やその切り方、だし汁などが異なりますが、どの地域でも「糸昆布」が必ず入っています。その由来は「細長く生きられるように」「長生きできる」などの願いが込められています。

<大晦日>にしんそば(京都)

京都では年越しに「にしんそば」を食べる風習があります。甘く煮たにしんをそばにのせ、長寿や家運繁栄を願います。

にしんは保存食として京都では古くから親しまれ、そばとの組み合わせは寒い京都の冬を彩る一品です。年越しそばとして食べることで一年の厄を払い、新年を清らかな気持ちで迎える意味があります。

<寒の入り>いただき(鳥取県弓ヶ浜)

「いただき」は、鳥取県西部地区の弓ヶ浜(ゆみがはま)で 漁師や大山寺(だいせんじ)参拝者の弁当として作られたと言われ、生米、しいたけ、ごぼう、にんじん等を油揚げに詰め昆布をのせて煮た料理です。

「いただき」という名前は、三角形をした形が秀峰大山(しゅうほうだいせん)の頂きに似ていることからついたと言われています。現在でも、寒の入りや祭りなど行事に合わせて作られ、弓ヶ浜地域の郷土料理として愛されています。

(出典:農林水産省、全国学校栄養士協議会)

2025年11月

「りんごの話」

暑かった季節が過ぎ、ようやく秋を感じるようになりました。秋はお米や果物など収穫の季節ですね。その中で今回は、「りんご」についてお話します。

世界中で栽培されていますが、生産量は中国やアメリカが多く、日本では青森県や長野県が有名です。温度管理された倉庫で保存され、今は一年中楽しむことができますが、旬のみずみずしさをぜひ、楽しんでいただきたいと思います。

成分

食物繊維、カリウム、ポリフェノール

品種と特徴

- ふじ

- 国内生産量一位、甘さと酸味のバランスが絶妙。

皮がつるつるつやつやで日持ちが良い。 - サンふじ

- “ふじ”を袋がけせずに栽培したもの。

サン〇〇と名前のついたものは無袋(むたい)といって袋がけせずに栽培されたものをいう。ふじに比べて皮がザラザラしているが、太陽の光をたっぷり浴びて蜜入りりんごになりやすい。(JAさがえ西村山・JAふくしま未来 参照) - 紅玉

- 小ぶりで香りが豊か。酸味が強く菓子材料に最適。

- ジョナゴールド

- アメリカ生まれの品種。ジュースなどの加工用に人気。

- 王林(おうりん)

- 果皮は緑黄色で酸味はほとんどない。

蜜入りりんごとは?

りんごを切ると芯の周辺が黄色く透き通った状態になっていることがあります。これはソルビトールなどの糖分で完熟の目印です!腐っていると間違えて取り除いてしまわないでくださいね。

(りんご大学の記述から)

おすすめメニュー【セロリとりんごのサラダ】

- 材料と作り方(2人分)

- ① セロリ 80g(1/2本)…筋をとり、薄切りにする

- ② りんご 100g(1/2から1/4コ)…皮をむいて銀杏切りにする

- ③ クルミ 10g(4粒)…粗くきざむ

- ④ マヨネーズとヨーグルト各大さじ2と①、②、③をあえ、塩・こしょうで味を調える

- 【1人分の栄養価】

- エネルギー156kcal、カリウム278mg

![]()

2025年10月

『さつま芋のお話』

秋の味覚のさつま芋。収穫時期は8月から11月頃ですが、収穫後2か月間ほど貯蔵され、10月から1月頃に多く流通します。主成分は炭水化物(でんぷん)ですが、食物繊維やカリウム、ビタミンCなど、体の調子を整える栄養素も多く含みます。

【表面の黒い蜜のようなものってなに?】

表面が傷ついた際に出る白い液体成分「ヤラピン」が空気に触れて黒く変色したものです。

蜜のように見えますが、芋自体の甘さとは直接関係ありません。

【石焼き芋が甘いのはなぜ?】

さつま芋を加熱すると、酵素の働きによりでんぷんから糖分が作られます。石で焼くことで全体をじっくりと加熱でき、酵素がよく働く60から70℃の温度を長く保てるため、多くの糖分が作られて甘くなります。

★さつま芋を電子レンジで甘く調理する方法★

電子レンジで調理すると、60から70℃を急速に通過してしまい甘くなりにくいため、加熱の仕方を工夫するとよいです。

① さつま芋は水で洗い、水に濡らしたキッチンペーパーで包む。さらにその上からラップで包む。

- ポイント

- キッチンペーパーは必ず水に濡らす!

② 600Wの電子レンジで1分30秒間(小さめなら1分間)加熱し、さらに200Wで10から15分間加熱する。竹串を刺してスッと通れば完成。

(200Wがない場合は解凍モードでもできます)

- ポイント

- 600Wで60から70℃付近まで加熱、200Wでじっくり時間をかけて加熱!

2025年9月

『大豆から作られる豆腐の話』

大豆から作られる食べ物と言えば、何を思い浮かべますか?豆腐、納豆、豆乳、油揚げ、厚揚げ、きなこ、がんもどき、高野豆腐、おからなど、大豆は様々な形に加工されています。調味料として使われる味噌や醤油も、大豆が原料に使われています。ちなみに、おつまみにぴったりな枝豆は、大豆を完熟前に収穫したものです。

大豆は「畑の肉」と言われ、良質なたんぱく質を豊富に含んでいます。そのため、大豆を原料として作られる豆腐もまた、重要なたんぱく質の摂取源です。肉や魚、卵などに含まれる動物性たんぱく質とは異なり、大豆などには植物性たんぱく質が含まれているので、豆腐をはじめとした大豆製品も食事の中に取り入れるようにしましょう。

豆腐は作り方によって、いくつかの種類に分けられ、それぞれ特徴があります。

【絹ごし豆腐】

- 豆乳に凝固剤を加え、型に入れて固めたもの。

- 舌触りがなめらかでやわらかい。冷奴やサラダ、離乳食を作る時などにおすすめ。

【木綿豆腐】

- 豆乳に凝固剤を加えて固めた後、一度崩し、圧力をかけ、水分を切って固めたもの。

- ややかためで、崩れにくい。煮る、焼く、揚げる時などにおすすめ。

- 絹ごし豆腐に比べて、たんぱく質とカルシウムが多く含まれている。

【充填(じゅうてん)豆腐】

- 豆乳と凝固剤を直接包装容器に入れ、加熱して固めたもの。

- 密閉後に加熱するため、他の豆腐に比べて保存性が良い。

【寄せ豆腐(おぼろ豆腐)】

- 木綿豆腐を型に入れず、「寄せた状態」のものを器に入れたもの。

- ふわっとなめらかで、木綿豆腐とは異なる食感がある。

2025年8月

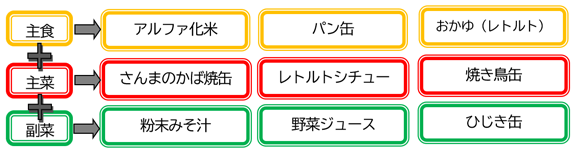

『備えていますか?災害時の食』

9月1日は防災の日です。地震や風水害などの自然災害は、いつ起きるかわかりません。災害の規模によっては、長期にわたってライフラインが止まることもあり、自分や家族の身を守るためには平常時からの食の備えが大切です。

【始めよう!見直そう!備蓄のポイント】

- 食料と水(1人1日3L)は7日分を目安に

- 栄養バランスを意識して選ぶ

- 要配慮者、高齢者や乳幼児に応じた備えを

【「非常食」だけでなく「日常食品」の活用を】

普段から食べ慣れている保存のきく食品を多めに買っておき、使ったら買い足す「ローリングストック」の方法を活用すると無理なく備蓄ができます。

【非常食にもなる日常食品を組み合わせたバランスの良い献立の一例】

- パターン1

- 主食:アルファ化米

- 主菜:さんまのかば焼缶

- 副菜:粉末みそ汁

- パターン2

- 主食:パン缶

- 主菜:レトルトシチュー

- 副菜:野菜ジュース

- パターン3

- 主食:おかゆ(レトルト)

- 主菜:焼き鳥缶

- 副菜:ひじき缶

全部を非常食で揃えなくても、日常で使用するものを組み合わせると無理なく備えることができます。

この機会に、ぜひ家族で災害時の食の備えについて確認し、「もしも」の備えを万全にしておきましょう。

関連リンク

2025年7月

そうめん

7月7日は七夕(たなばた)です。

七夕にそうめんを食べるのは、

- 夜空に輝く天の川を連想させるから、

- 織姫と彦星の伝説にちなみ機織りが上手になるようにとの願いを込めてそうめんを糸に見立てて食べたから、

- 無病息災を願って、中国の小麦粉を縄のように細長く編んだもので索餅(さくべい)と呼ばれるものを食べたからなど諸説あります。

愛知県の郷土料理にもそうめんを使ったものがありますのでご紹介します。

愛知県の郷土料理「酢味噌そうめん」

- 材料(4人分)

- そうめん…2束

- みりん…大さじ3

- 赤味噌…大さじ4

- 砂糖…大さじ1

- 酢…大さじ2

- ごま…大さじ1

- きゅうり みょうが しその葉 夏野菜など…適宜

- 栄養価(1人分)

- エネルギー 185kcal

みりん、赤味噌、酢、砂糖を混ぜて鍋で加熱し、ゆでたそうめんにかけて食べるだけなので簡単です。豆みその濃厚なコクと旨味が、酢が加わることでよりまろやかに、さっぱりと食べられます。

夏野菜をそえたり、肉のしゃぶしゃぶをのせたり、ごまやおろししょうが、大葉などの薬味を加えると栄養バランスが良くなります。

食欲の落ちた夏の食卓に、こんなアレンジで対策をしてはいかがでしょうか。

<うちの郷土料理(農林水産省)参照>

2025年6月

【なごやさい】について

名古屋市内の農家さんが育てた野菜等のことを【なごやさい】と呼んでいます。

地元で生産された野菜をおいしく食べて地産地消をすすめると、「環境に良い」、「新鮮でおいしい」、「緑を守る」、「生産者に声が届く」、「伝統文化を守る」等、良いことがいっぱいありますよ。今回は、かぼちゃを使ったレシピを紹介します。

ちなみに、

【なごやさい】としては、7月上旬から8月中旬に天白区でよく栽培されている「くりあじかぼちゃ」があります。

【なごやさい】や季節の食材を食べて、梅雨の時期を元気に乗り切りましょう。

【おすすめレシピ】

かぼちゃのヨーグルトしっとりサラダ

- 材料(2人分量)

- かぼちゃ…120g

- プロセスチーズ…20g

- ヨーグルト…大さじ3

- マヨネーズ大さじ1/2

- 【作り方】

- ① かぼちゃは種を取って1口大に切り、大きめの耐熱容器に入れてラップをふんわりかけ、電子レンジで軟らかくする(目安は600Wで5分)。

- ② ①を熱いうちにフォークで粗くつぶし、ヨーグルト・マヨネーズを加えて混ぜ合わせる。

- ③ プロセスチーズは約5mm角に切って、②に加えてさっと混ぜたら、盛りつける。

- ※ヨーグルトは、プレーンでも加糖でも大丈夫。かぼちゃの甘みが少ない時は、加糖タイプにするとよいでしょう。

- ※歯ごたえが欲しい時は、食べるときにコーンフレークを散らしてもよいです。

【1人分の栄養価】

エネルギー 104kcal たんぱく質 3.3g 脂質 5.4g 炭水化物 13.1g 食塩相当量 0.3g カルシウム 85mg

「なごやさい」について詳しくはこちら

2025年5月

食品の保存について

日に日に暑い日が増えてきましたね。暑くなるにつれて食中毒に注意が必要になります。

食品が腐る原因は?

細菌やカビなどの微生物が食品を食べるのに適さない状態に変えてしまうこと。 微生物は、栄養+水分+環境(温度、酸素、ph)などの条件がそろうことによって活動が活発になり、増殖してしまいます。 夏はこの中の『温度』が微生物にとって好条件になるのです。

食品中の水分について

食品中の水分は状態により自由水と結合水に分けられます。

- 自由水:食品中に含まれる自由に変化できる水。蒸発したり凍ったり、普通の水と同じ性質。微生物が利用できる。

- 結合水:食品中の成分と結合している水であり、微生物に利用されにくい。

つまり、自由水を少なくすることで食品を腐りにくくできます。

保存性を高めるには…

- 砂糖漬け、塩漬けにする(ジャム、漬物など)

- 乾燥させる(乾物、ビスケットなど)

今の時代、冷蔵・冷凍で食品を簡単に安全に長持ちさせることができるようになりましたが、昔は保存技術が発達していなかったので、なるべく食品を長持ちさせるために漬物や乾物などが活用されていたのです。昔の保存方法で長く持つ食品を探してみるのも面白いですね。

ここで乾物を使ったレシピをご紹介します。

【乾物サラダ】

- 材料(2人分)

- 切り干し大根…10g

- 水(適宜)

- 乾燥ひじき…2g

- 水(適宜)

- ツナ(缶詰)…1缶

- マヨネーズ…大さじ1

- しょうゆ…小さじ1/2

- 【作り方】

- ① 切り干し大根は水で戻して水気を切る。キッチンバサミで食べやすい大きさに切る。

- ②ひじきは水で戻して水気を切る。

- ③汁気を切ったツナ、①、②をマヨネーズとしょうゆで和える。

- ※ビニール袋で戻してそのまま和えれば洗い物が出ず、節水できます。にんじん、水菜等を加えても良いです。

- 【1人分の栄養価の目安】

- エネルギー82Kcal 食塩相当量0.6g ※写真は1人分です。

- 常備菜として冷蔵庫に作り置きもできます。日持ちする食品を活用し、これから来る暑い夏を迎えましょう。

2025年4月

「共食-小さなお子さんと一緒に調理」

「共食」と聞くと一緒に食べることだけを思いがちですが、「共食」には一緒に料理を作ること、会話を楽しむことも含まれます。共食をとおして健康的な食習慣を育みましょう。

小さなお子さんとともに食に親しむ方法の一つとして、「調理の経験」があります。

そこで今回は1から2歳のお子さんも調理に参加できる献立を紹介します。混ぜる作業をお子さんがおこない、保護者の方と一緒にできる献立です。

☆チヂミ

- 【材料】 直径8cm2枚分

- 小麦粉…大さじ2

- 片栗粉…小さじ2

- ニラ(細かく切る)…4g

- 人参(細いせん切り)…4g

- 水…大さじ2

- ごま油…適宜

- 【作り方】

- ① 小麦粉、片栗粉、ニラ、人参をボウルに入れ、水を加えて混ぜる。

- ② ごま油をあたためたフライパンに①を流しいれて焼く。片面が焼けたら裏返してフライ返しで押さえながらもう片面も焼く。

- ③ 焼けたらまな板の上で食べやすい形に切る。お好みでポン酢をつける。

お子さんにスプーンを持たせて、①のボウルに入れた材料を混ぜてもらいましょう

※火や包丁を扱うときは大人がおこないましょう。

- 【1枚分の栄養価】

- エネルギー48kcal たんぱく質0.7g 脂質1.1g 食物繊維0.3g 食塩相当量0.0g(ポン酢を付けない場合)

2025年3月

「春においしい柑橘のおすすめ」

春先に出回る柑橘を晩柑類といいます。

柑橘には、抗酸化作用のあるビタミンC・βカロテンや、細胞内液の浸透圧を調整して一定に保つ働きがあるカリウムが豊富に含まれています。

旬を迎えたさまざまな柑橘の中から一部ご紹介します。

- 不知火(しらぬい)(デコポン)(出荷時期:1から4月頃)

- 「デコポン」という名前は熊本県果実農業協同組合連合会の登録商標で品種名は「不知火(しらぬい)」といいます。

- 「清見」と「ポンカン」をかけあわせてつくられ、頭の部分に出っ張りがあるのが特徴。甘味が強く手で皮を剥いて袋ごと食べられます。

- 甘夏(2から5月頃)

- 正式名称は「川野夏橙(かわのなつだいだい)」。夏みかんの変異品種です。

- 夏みかんより酸味が少ないので「甘夏」と呼ばれます。

- 清見(2から5月頃)

- 温州ミカンとスイートオレンジを掛け合わせつくられました。

- 皮が剝きやすく、ほのかなオレンジの香りがします。

- 河内晩柑(かわちばんかん)(4から6月頃)

- 地域により「美生柑(みしょうかん)」「宇和ゴールド」「ジューシーフルーツ」などと呼ばれています。

- ジューシーで爽やかな甘みがあります。

おいしい柑橘を見分けるポイントは、色づきが良く、重みがあって皮に張りがある事です。

春の陽気に包まれるこの季節、おいしい柑橘を食べてみませんか。

2025年2月

「ひな祭りの郷土料理」

3月3日はひな祭りですね。ひな人形を飾り、女の子に災いが降りかからないように、健やかに成長して幸せな人生を送れるように願う日です。

ところで、ひな祭りの食べ物と聞いて皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。

ひなあられ、菱餅など代表的なもののほか、各地で特色のある郷土料理が作られています。ここではこの地方のものをご紹介します。

≪ひな祭りの郷土料理(東海地方)≫

| 料理名 | 主な伝承地域 | 主な使用食材 | |

|---|---|---|---|

| おこしもん (おしもん)  |

愛知県全域 | 米粉 (上新粉) |

熱湯でこねた米粉を木型に入れて成型し、蒸しあげたあとに食紅で着色する。 おひな様にお供えした後、焼いて砂糖じょうゆなどをつけて食べる。 木型は、桜や桃、梅、鯛やおしどり、蝶々、宝船、巾着袋、福助などといった縁起物のモチーフがある。 |

いがまんじゅう |

西三河 | 米粉 (上新粉、餅粉) 砂糖 もち米 粒あん |

米粉と砂糖のもちであんを包み、表面に着色したもち米をつけた菓子。 もち米の色は、ピンクが桃の花・魔除け、黄色が菜の花・豊作祈願、緑色が新芽・生命力を意味するという説がある。 県外にもあるが、ひな祭りの行事食として食べるのは西三河地域独特の風習。 |

からすみ |

東濃 | 米粉 (上新粉) 砂糖 |

断面が富士山を模した山型になるよう成型される。 「わが子が日本一幸せになれるように」との願いが込められていると言われている。 白色のものがスタンダードだが、砂糖の代わりに黒糖を使用するほか、よもぎやくるみ、ごま、あずきを生地に練り込むなど、バリエーションは様々。 |

<うちの郷土料理(農林水産省)参照>

スーパーマーケットや和菓子店で購入できるものもあるようです。見かけたらぜひその地域の伝統の味を楽しんでみてください。

2025年1月

「全国学校給食週間を知っていますか?」

みなさまは、給食の思い出はありますか?

毎年、1月24日から1月30日までは、「全国学校給食週間」となっています。

文部科学省のホームページによると

『我が国における学校給食は、明治22年に始まって以来、各地に広がっていきましたが、戦争の影響などによって中断されました。

戦後、食糧難による児童の栄養状態の悪化を背景に学校給食の再開を求める国民の声が高まるようになり、昭和21年6月に米国のLARA(Licensed Agencies for Relief in Asia:アジア救済公認団体)から、給食用物資の寄贈を受けて、昭和22年1月から学校給食が再開されました。

昭和25年度から、学校給食による教育効果を促進する観点から、冬季休業と重ならない1月24日から1月30日までの1週間を「学校給食週間」としました。

学校給食週間においては、子供たちの食生活を取り巻く環境が大きく変化し、偏った栄養摂取、肥満傾向など、健康状態について懸念される点が多く見られる今日、学校給食は子供たちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けるために重要な役割を果たしています。

学校給食の意義や役割について、児童生徒や教職員、保護者や地域住民の理解を深め関心を高めるため、全国で様々な行事が行われます。』とあります。

日本での初めての給食と名古屋市の小学校の給食週間の献立を紹介します。

ご家族で給食の話題について話し合ってみてはいかがでしょうか。

- 【明治22年】

- おにぎり

- 塩鮭

- 菜の漬物

- 【令和6年1月】

- ごはん

- 牛乳

- 五目煮

- みそ汁

- みかん

写真提供元

「独立行政法人日本スポーツ振興センター」 「名古屋市教育委員会事務局 学校保健課」

2024年12月

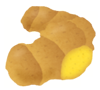

「香味野菜や香辛料のパワーで、冬もあたたかく健康に!」

寒さを強く感じる季節になりました。12月21日には冬至、1月20日には大寒を控え、今年の冬は昨年よりも寒くなる予想だそうです。

寒い冬を少しでもあたたかく過ごすために注目したい食品は、【香味野菜】や【香辛料】です。香味野菜や香辛料には、身体を温める成分を持つものが多く、それらを日々の食生活に取り入れると体温が上がり、免疫力を高める効果も期待できます。

≪香味野菜・香辛料の種類と成分の一例≫

| 食品名 | 主な成分 | 期待される 効果・効能 |

|---|---|---|

しょうが |

ジンゲロール ⇓加熱 ショウガオール |

血行促進 |

にんにく |

アリシン ⇓加熱 スコルジニン |

代謝促進 血管拡張 |

とうがらし |

カプサイシン | 血流改善 体温上昇 |

また、香味野菜や香辛料は香りや辛味を持っており、料理に加えることで塩分が控えめでもおいしく感じることができるので、減塩にもつながります。ただ、1日にたくさんの量をとることはおすすめできませんので注意しましょう。

香味野菜や香辛料を日々の生活に取り入れて、あたたかく健康に過ごしましょう。

粉末やチューブなどで、手軽に取り入れられます

2024年11月

食事はパワーの源です!

-主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを-

健康な毎日を送っていくためには、「バランスのよい食事をしましょう。」とよく言われていますが、バランスのよい食事ってどのような食事なのでしょうか。

食事の内容をはたらきで分けると

『主食(黄)・主菜(赤)・副菜(緑)』 の3種類(色)に分けられます。

- 主食(黄)

- エネルギーをすばやく補給します。

- 主菜(赤)

- 体を温め、元気な体をつくります。

- 副菜(緑)

- 体の調子を整え病気を予防します。

3つの色を揃えることで、バランスのよい食事になります♪

例えば…

- おにぎり(黄)だけ?

- 主食(黄)+主菜(赤)+副菜(緑)

おにぎり(黄)+卵(赤)+トマト(緑)

- 食パン(黄)だけ?

- 主食(黄)+主菜(赤)+副菜(緑)

食パン(黄)+ハムやツナ缶(赤)+レタスやトマト(緑)- サンドイッチにしてみませんか?

2024年10月

米粉

米粉を使用したパンやケーキ、麺類などよく見かけるようになりましたね。

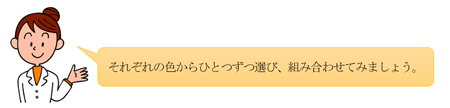

米粉とはその名の通り米を粉末にした食材ですが、様々な種類があるのをご存知ですか?原料はもち米とうるち米(いつも食べているお米)、作り方は生のまま粉にしたベーター型と、加熱してから粉にしたアルファー化型に分けられます。

(出典:農林水産省ホームぺージ)

和菓子の材料として使われることが多い米粉ですが、現在は製粉技術の向上もあり、パンやケーキ、麺類など、従来小麦粉を原料としていた食品にまでかなり幅広く使われるようになっています。

今回は米粉(上新粉)を使ったクレープを紹介します。もちっとした食感が特徴です。クリームやフルーツを巻いておやつにしたり、生野菜やハム、チーズ等を巻いて軽食としてもおすすめですよ。

![]()

【米粉クレープ】

- 【材料】(8枚分)

- 上新粉…100g

- 牛乳…180ml

- 卵…1個

- 砂糖…小さじ1

- サラダ油…大さじ1

- 【作り方】

- ① 卵を溶きほぐし、サラダ油と牛乳を加えてよく混ぜ、上新粉、砂糖も加えて滑らかになるまで混ぜたら、冷蔵庫で30分ほど寝かせる。

- ② 中火で熱したフライパンに油(分量外)をひき、お玉に軽く1杯分を流し丸く薄く伸ばし両面とも焼く。

- エネルギー 全量701kcal

2024年9月

『親子で気をつけよう!それって貧血のサインかも』

近年、母親世代である20歳代から40歳代の女性の10%から14%もの方が貧血状態にあるようです(*1*2より)。

貧血の主な症状としては「疲れやすさ」と「労作時の息切れ」があげられます。しかし、日々の忙しさに追われその状態に慣れてしまい、血液検査をして初めて貧血がわかることも…。

「以前より疲れやすくなった。夏の疲れが出てきたのかな」「少し動くと息切れがする。猛暑で外出や運動を控えすぎて体力が落ちたのかな」という方も、もしかしたら、それは貧血のサインかもしれません。

鉄を多く含む食品を取り入れる事が貧血予防には欠かせませんが、20歳代から40歳代の女性の平均的な鉄の摂取量は必要とされている量の約6割に留まっており(*1より)、食事量の少ない方は特に不足しがちです。

鉄はビタミンCを含む野菜や果物と食べると吸収率もよくなります

自分の食事は後回しになりがちな方も多いかもしれませんが、鉄を含む卵黄や牛肉などの動物性たんぱく質、ほうれん草などの緑黄色野菜、大豆や大豆製品などの植物性たんぱく質を積極的に食べることが重要です。

常備菜に大豆五目煮

また、子どもについての大規模なデータは日本ではほとんどなく、実際に貧血の子どもがどれくらいいるかはわからないのですが、自分から疲れやすさなどを訴えることはほとんどの子どもはできません。

必要な栄養素は食事から摂りましょう

貧血の場合は、顔色が蒼白である、まぶたの裏側の粘膜が白い、爪がスプーンのように反っている、などの症状が出ますので心配な場合にはかかりつけ医さんで相談するとよいでしょう。

(*1令和元年度国民健康・栄養調査)

(*2令和元年東京都産業保健健康診断機関連絡協議会健診データ)

2024年8月

『朝食を食べて健やかな毎日を!』

暑かった8月も終わりに近づきましたが、夏休みにゲームなどで夜更かしをしたり、暑さからくる睡眠不足などで、食欲がわかず朝食を抜いている方はいませんか?

名古屋市民で毎日朝食を食べていない方は、小学6年生と中学3年生で約2割、20歳代で約4割、30歳代で3割を超え、若い世代で朝食を食べていない方が目立ちます。朝食を食べると血糖値が上がり、勉強や仕事への集中力アップが期待できます。

また、朝食を食べる習慣で、「早寝・早起き・朝ごはん」という規則正しい生活リズムを作りやすくなります。家族そろって朝食を楽しく食べて、健やかな1日をスタートしませんか。

◆かんたん朝食メニュー「焼き鳥ピザトースト」◆

- ≪材料≫(2人分)

- 食パン(6枚切り)…2枚

- マヨネーズ…大さじ1

- 刻みねぎ…30g(市販のカットねぎでもよい)

- 焼き鳥缶(たれ味)…1缶(食べやすく刻む)

焼き鳥缶は缶の中でキッチンバサミを使って切ると手軽♪- 溶けるチーズ…30g

- ホールコーン(缶)…大さじ1

- 焼きのり…適宜(刻みのりでもよい)

- ≪作り方≫

- ① パンにマヨネーズを塗りねぎをのせる。

- ② 焼き鳥缶、溶けるチーズ、コーンの順にのせ、オーブントースターでこんがりと焼く。

パンにのせて焼くだけ!

焼きのりをのせると香りがよくなり食欲アップ!- ③ 焼きあがったら焼きのりをちぎってのせる。

エネルギー 319kcal

※ねぎの代わりにせん切りキャベツ(市販のカットキャベツでもよい)や薄くスライスした玉ねぎでもおいしくできます。

2024年7月

『夏バテ予防について』

今年も暑い夏がやってきました。暑さに身体が順応できず、だるさを感じたり、睡眠不足になっていませんか?夏は免疫力が低下しウイルスに感染しやすくなる時期です。しっかり栄養、水分を摂って暑い夏を乗り切りましょう!

≪夏バテの原因として≫

- 室内外の温度差による自律神経の乱れ

- 冷たいものの摂りすぎ

- 水分や塩分の不足による脱水 などが挙げられます。

≪夏におすすめの食品≫

- 豚肉、うなぎ、大豆

ビタミンB1、良質なタンパク質が多く、夏に摂りたい栄養がたっぷり!

- ゴーヤ、レモン

抗酸化作用のあるビタミンCを多く含みます。

≪おすすめのレシピ≫

-ゴーヤと厚揚げのそぼろ炒め-

- 【材料】(2人分)

- 厚揚げ…1/2丁(60g)

- ゴーヤ…200g(1本)

- サラダ油…大さじ1/2

- 塩…少々

- しょうが…5g

- 豚ひき肉…150g

- 片栗粉…小さじ1/2

- ★しょうゆ…大さじ1/2

- ★砂糖…小さじ1

- ★鶏がらの素…小さじ1/2

- 【作り方】

- ① 厚揚げは湯をかけ、2から3cm角に切る。

- ② ゴーヤは半分に切り、種とワタを取り除く。斜めに薄く切る。

- ③ 塩を振り、揉みこんで15分程度おく。水気を絞る。

- ④ フライパンにサラダ油をひき、みじん切りにしたしょうがを炒める。

- ⑤ 香りが出たら豚ひき肉を入れて炒め、火が通ったらゴーヤ、厚揚げを加えて混ぜる。

- ⑥ ★を合わせて加え、水溶き片栗粉でとろみをつけて完成。

- 1人分の栄養価

- エネルギー 255kcal たんぱく質 16.2g 食塩相当量 1.2g ビタミンB1 0.59mg ビタミンC 77mg

2024年6月

『パプリカのお話』

色鮮やかで、食卓に彩りを与えてくれるパプリカ。

パプリカは「ナス科トウガラシ属」に分類され、ピーマンや唐辛子と同じ仲間の野菜です。ピーマンよりくせや苦みが少なく、ほのかに甘みもあるので生で食べてもおいしいですよね。

また、ピーマンに比べ、ビタミンC・ビタミンEなどの栄養素を多く含みます。赤や黄色、オレンジ色など様々な種類があるパプリカですが、色の違いによって含まれる栄養素にも違いがみられます。

<パプリカ(赤・黄・オレンジ)の特徴・比較>

- パプリカ(赤)

- 最も完熟に近く、甘みが強い。カロテン、ビタミンC、ビタミンEの含有量は3色の中で一番多い。

- パプリカ(黄)

- 甘みに加え、若干の酸味もある。黄色の色素成分はルテインと呼ばれ、目の健康に関与するといわれる。

- パプリカ(オレンジ)

- (赤)と(黄)の両方の特徴をあわせもつ。

栄養素の含有量は、(赤)と(黄)の中間くらい。

![]()

パプリカを使ったレシピを紹介します!

パプリカのさっぱりマリネ

パプリカのカラフルなマリネです。

みょうがの香味で、夏でもさっぱりと食べられます!

- 【材料】(4人分)

- パプリカ(赤)…1/2個

- パプリカ(黄)…1/2個

- きゅうり…1/2本

- みょうが…2個

- (マリネ液)

- 酢…大さじ1

- 砂糖…小さじ1/2

- 塩…小さじ1/6

- オリーブ油…大さじ1

- 【作り方】

- ① パプリカ(赤・黄)は縦に薄切りにする。

- ② きゅうりは斜め薄切りにした後、細切りにする。みょうがは縦に千切りにする。

- ③ マリネ液の調味料を混ぜ合わせ、カットした野菜にかけて良くなじませる。

- ④ 冷蔵庫で30分間程度ねかせたら完成。

- (1人分の栄養価)

- エネルギー42kcal たんぱく質0.5g 脂質3.1g 食塩相当量0.3g

2024年5月

「食品の表示を知ろう!そして見て選ぼう!」

もうすぐ6月ですね。6月は『食育月間』!各区の保健センターで食育教室を行っているところがあるので、ぜひチェックしてみてください。

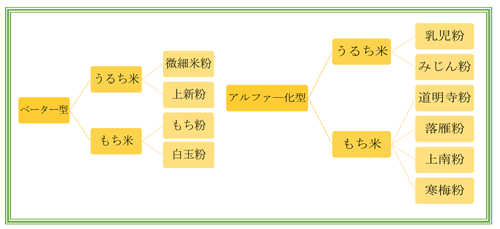

さて、名古屋市では毎年、食育に関する共通テーマを決め、普及啓発に取り組んでいます。今年度のテーマは、『食品の表示』です。

みなさんは食べもののパッケージ等の表示を気にしたことはありますか?原材料名や原料原産地名、栄養成分等、誰もが健康で安全に食べものを選ぶために大事な情報が詰まっています。アレルギーについての表示もあるので、食物アレルギーがある方はもちろん、ない方もプレゼントの際などに参考にできます。

『栄養成分表示』には、熱量(エネルギー)・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量の5項目が必ず表示されており、ビタミンや食物繊維など他の栄養素が表示されている場合もあります。自分が気になる部分だけを見がちですが、他の部分も見て選ぶようにしましょう。

令和6年度食育共通テーマ『食品の表示』のリーフレットはこちらからご覧いただけます。

栄養成分表示についてもっと知りたい方は、消費者庁ホームページ『これでわかる栄養成分表示!基本のキ』(外部リンク)をご覧ください。

2024年4月

『春野菜を味わおう』

ようやく寒い冬が終わり、暖かい季節の訪れを感じます。スーパーなどの店頭には「春野菜」が並ぶようになりました。「春野菜」にはどのようなものがあるのか、いくつか紹介したいと思います。

春野菜いろいろ

| 名称 | 特徴 | おすすめの選び方・食べ方 |

|---|---|---|

アスパラガス |

アスパラガスから発見された「アスパラギン酸」が含まれている。独特の甘みと歯応えがあるグリーンアスパラガス以外に、缶詰で広く流通しているホワイトアスパラガスもあるが、実はどちらも同じ品種。 | 穂先が締まっており、緑が鮮やかで、太くまっすぐに伸びているものを選ぶ。 節々にあるハカマや、固い根元近くの皮は、ピーラーなどでむくと口当たりよく仕上がる。サラダ、炒め物、揚げ物などの料理に最適。 |

サヤエンドウ |

エンドウマメを若どりし、さやごと食べるのが「サヤエンドウ」。小ぶりのキヌサヤや大ぶりのオランダサヤエンドウ、肉厚のスナップエンドウなどがある。カロテンや、ビタミンCが豊富。 | さやが鮮やかな緑でツヤや張りがあり、豆が目立たないものを選ぶ。 ヘタの部分を手で折ってそのまま引くと筋が取れる。煮物や炒め物、ちらし寿司などの彩りに活躍。 |

春キャベツ |

キャベツは大根に次いで生産量の多い野菜。ビタミンCや食物繊維が豊富なほか、胃薬にも使われているビタミンU(キャベジン)が含まれている。 | 巻きがふんわりしていて軽いものを選ぶ。 季節ごとに特徴があり、春キャベツは、巻きがゆるく、葉が軟らかいので生食に向く。 |

タケノコ |

竹の地下茎から出てくる若い芽をタケノコと呼ぶ。便の量を増やす働きがある不溶性食物繊維のセルロースが豊富。 | 形がよくずっしりとしており、皮が淡黄色でつやのあるものを選ぶ。 先端は吸い物や酢の物、穂先は煮物や和え物、中心は煮物や炒め物、天ぷら、根元は薄切りやさいの目切りにして、炊き込みごはんなどにするとよい。 |

上記以外にも、多くの春野菜があります。春野菜は栄養豊富で色鮮やかなため、積極的に食卓に取り入れましょう。

2024年3月

『海藻のパワー』

みなさんは日々の食事で海藻をどのくらい食べていますか?

海藻は食物繊維をはじめ、さまざまなミネラルを豊富に含みます。

今回はそんな海藻についてご紹介します♪

☆種類☆

海藻は主に3つ(緑藻類、褐藻類、紅藻類)に分けられます。

3つの違いは、生息する海の深さです。深さによって、日光を浴びる量が異なることで、海藻に含まれる色素に違いが出ます。(緑藻類は浅く、紅藻類は深い)

| 種類 | 多く含む食品例 | 多く含まれる栄養素 |

|---|---|---|

| 緑藻類 | あおのり、あおさ | 鉄、マグネシウム、銅、食物繊維 |

| 褐藻類 | わかめ、ひじき、昆布、めかぶ | カルシウム、カリウム、マグネシウム、 食物繊維 |

| 紅藻類 | 海苔 | ビタミンA、食物繊維 |

☆海藻の特徴☆

食物繊維は、腸でのコレステロールの吸収を抑えるはたらきや、糖分や脂肪の吸収を穏やかにするはたらきが期待できます。

カリウムは、ナトリウムを体外に排出するはたらきが期待でき、エネルギーが低く噛み応えがあるため、少量でも満腹感が得られます。

☆海藻レシピのご紹介☆

『ひじきのサラダ』

- 【材料】(2人分)

- 干しひじき…大さじ2

- コーン缶…30g

- 人参…20g

- 大根…50g

- きゅうり…50g

- チーズ…20g

- ★ 酢…大さじ1

- ★ 醤油…大さじ1/2

- ★ ごま油…大さじ1/2

- 【作り方】

- ① ひじきは水でもどし、食べやすく切り、さっと茹でる。

- ② きゅうりは薄く小口切りにする。

- 人参、大根は千切りにする。

- ③ チーズは5mmの棒状に切る。

- ④ それぞれの材料と調味料(★)を混ぜ合わせる。

(エネルギー:89kcal 食塩相当量:1.3g)

2024年2月

「免疫力を高める食事のポイント」

かぜやインフルエンザなどの感染症の原因となるウイルスが体内に入ってきても、必ず、病気が発生するというわけではありません。これは、その人が持っている免疫という体を守る機能などがかかわっており、その力が低くなると、病気にかかりやすくなると言われています。

免疫力は、睡眠を十分にとる、適度に運動する、ストレスをためないようにすること、また下記のような食事に気をつけることなどで、高めることができます。

『免疫力を高める食事のポイント』

- バランスのよい食事をとりましょう。

- ★1日3食、主食、主菜、副菜のそろった食事をとりましょう。

そのほかに下記のポイントを気をつけてみましょう。

ポイント1

- たんぱく質をとりましょう。

- ★魚、肉、卵、大豆・大豆製品などの良質のたんぱく質は、免疫細胞の働きを良くします。

ポイント2

- ビタミンをとりましょう。

- ★ビタミンA・C・Dは、身体の免疫力を高めます。

ポイント3

- 腸によい食品をとりいれましょう。

- ★全身の免疫細胞の6から7割くらいが腸の中にあると言われています。

発酵食品には善玉菌が多く存在します。また食物繊維は腸の働きをよくします。

ポイント4

- 温まる食材などを意識してとりましょう。

- ★体温が低くなると、免疫力が低下します。

寒い季節は、鍋物などを食べたり、しょうがやとうがらしなど体が温まる食材をとりましょう。

ポイント5

- よく噛んで食べましょう。

- ★唾液には免疫物質が含まれていて、ウイルスが口から体内に侵入するのを防ぎます。

※ここにある図の種類・量は例示です。また、栄養成分の機能は一定以上の摂取を前提としたものです。

2024年1月

「可愛い巻き寿司を作ってみませんか♪」

もうすぐ節分ですね。節分に食べるものとして恵方巻がありますが、今年は可愛い巻き寿司作りに挑戦してみませんか?今回は、犬の巻き寿司の作り方をご紹介します。ご家族と一緒に、具材や形を変えてアレンジを楽しんでみて下さい♪

犬の巻き寿司

- 【材料 作りやすい分量】

- A 酢飯(鳥そぼろ又はまぐろフレークを混ぜる)…100g

- (酢飯を白米や雑穀米に変えると減塩できます。)

- B 酢飯(でんぶを混ぜる)…100g

- 焼きのり…1.5枚

- 【作り方】

- ① のりを1/2に切ったものを1枚(a)、1/2をさらに2/3に切ったものを1枚(b)、1/2をさらに1/3に切ったものを2枚用意する。(c)

- ② のり(b)にごはんA全体の2/3くらいをのせて巻きすで巻く。【顔】

- ③ のり(c)にごはんAの残りの半量をのせて巻きすで巻く。これを2つ作る。【耳】

- ④ のり(a)にごはんBを全体に広げて、中央に②の【顔】と③の【耳】を置き、巻きすでしっかり巻く。

- ⑤ 食べやすい大きさに切り、丸く切ったのりで目と鼻を作ったら完成。

- 切る際に包丁をぬれ布巾で拭くと切りやすいです。

出来上がり量の栄養価の目安

熱量402kcal、食塩相当量2.8g

2023年12月

「1月の行事と食べ物」

新年の始まりとなる1月には、この1年を無事に過ごせるように、家庭の健康や幸せを願って食べられる、さまざまな行事食があります。

- ☆おせち

- もともと節句などの節目に、神様にお供えした料理のことでしたが、今ではお正月のみ作られるようになりました。黒豆はまめに暮らせるように、数の子は子孫繁栄、えびは長寿などの願いが込められています。

- ☆お雑煮

- 神様にお供えしたその土地の産物ともちを鍋で煮たものです。そのため、雑煮に入る食材や、もちの種類、味付けなどは様々です。

- ☆七草がゆ(1月7日)

- 春の七草をおかゆに入れて食べ、1年間の無病息災を祈る行事です。七草にはお正月のごちそうで疲れた胃を休め、不足しがちなビタミンなどを補ってくれる効果があります。

- ☆鏡開き(1月11日)

- 昔は、お供えの鏡もちには神様の力が宿ると考えられていて、固くなった鏡もちを木槌などで叩いて割り、それを食べることで、新しい生命をいただくことができると信じられていました。

- ☆小正月(1月15日)

- 邪気や厄をはらうといわれる小豆をいれたおかゆを食べて、1年間の無病息災を祈る行事です。

愛知県のお雑煮

- 【材料】(4人分)

- 角餅…8個

- 餅菜(小松菜)…80g

- とりもも肉…100g

- カツオ節…適宜

- (A)だし汁…600ml

- (A)酒…大さじ1

- (A)みりん…大さじ1

- (A)塩…小さじ1/2

- しょうゆ…大さじ2

- 【作り方】

- ① 餅菜は4cmの長さに切り、とりもも肉は小さく切る。

- ② 鍋に(A)を入れて火にかけ、ひと煮立ちしたら、餅と①のとりもも肉を入れる。

- ③ 餅がやわらかくなったら、餅菜を入れ、火が通ったらしょうゆを加えて器に盛り、好みでカツオ節をそえる。

2023年11月

「11月24日(いいにほんしょく)は「和食の日」」

「和食」がユネスコの無形文化遺産に登録されているのはご存じでしょうか?正式には「和食;日本人の伝統的な食文化」として登録されており、料理そのものだけではなく、自然を尊重しながら伝統的に育まれてきた食文化と位置付けられています。

「和食」の特徴

- ① 多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重

- 日本の国土は南北に長く、海、山、里と表情豊かな自然が広がっています。

また四季がはっきりしており、各地で多様な食材がとれます。それらの食材を生かす調理技術や道具も発達しています。

- ② 健康的な食生活を支える栄養バランス

- 一汁三菜を基本とする日本の食事スタイルは理想的な栄養バランスと言われています。

また「うま味」を上手に使うことによって動物性油脂や塩分を控えることにつながり、日本人の長寿や肥満防止に役立っています。 - ③ 自然の美しさや季節の移ろいの表現

- 季節の花や葉などで料理を飾りつけたり、季節に合った調度品や器を利用したりして、季節感を楽しみます。

- ④ 正月などの年中行事との密接な関わり

- 年中行事と食文化が密接に関わっています。自然の恵みである食を分け合い、食事を共にすることで、家族や地域の絆を深めてきました。

2023年12月4日、「和食」が無形文化遺産に登録されて10周年を迎えます。「和食」が世界から注目されるようになった一方、日本国内ではライフスタイルの多様化や食生活の欧米化などにより、「和食」の存在感が薄れつつあります。

日本人が長い歴史の中で育んできた食文化を大切に守りたいものですね。

日本各地にはその地域の気候や風土、文化に合ったご当地自慢の「郷土料理」があります。農林水産省作成のデータベース「うちの郷土料理」には様々な郷土料理が歴史や由来、レシピなどと共に紹介されています。

一度覗いてみて周りの方と話題にしたり、調理を楽しんでみてください。

農林水産省作成のデータベース

2023年9月

「お月見してみませんか」

「名月や 池をめぐりて 夜もすがら」 松尾芭蕉

来る9月29日は「十五夜」です。十五夜は旧暦の8月15日に行われる月見行事のことで、もとは中国の「中秋節(ちゅうしゅうせつ)」に由来していると言われています。中秋節は一年の中で満月が最も美しい日とされており、中国では月餅と言われる満月に見立てたお菓子を食べて、一家団欒で月を見ながら幸福を祈るそうです。

この中秋節が日本に伝わったのは平安時代。日本では「十五夜」や「中秋の名月」などの名で秋の収穫に感謝する日として、米の粉を丸めて月に見立てた月見団子やススキ、里芋、果物などの秋の収穫物を供えます。

冒頭の句は松尾芭蕉の「池に映る中秋の名月が美しく、それを見ながら池の周りを歩いていたら、いつの間にか夜が明けていた」という句です。(所説あり。)池に映った月とはいえ、時間を忘れてしまうくらい美しい月だったことが伝わりますね。皆さんも偉人が感動した中秋の名月に思いを馳せながら、お月見してみませんか。

【お月見セット】

- ☆月見団子

- ピラミッド型に15個(地域によって団子の形が違います。)

- ☆ススキ

- 9月はお米の収穫の季節。お米が実った稲穂に見立てて飾られている。

- ☆秋の収穫物

- 豊作を感謝し、来年も豊作を願う。

せっかくの機会ですので、お月見団子を作ってみましょう!

-お月見団子レシピ-

- 【材料】(小さめの団子15個分)

- 団子粉:100g

- 砂糖:大さじ1と1/2

- 水:80ml

- ゆでる用の水、冷やす用の水:各適量

- 【作り方】

- ① ボウルに団子粉、砂糖を入れ、水を少しずつ加えながら耳たぶくらいの固さになるまで練る。

- ② 15等分して丸める。(細長くしてから、だいたいの大きさで切ると丸めやすい。)

- ③ 鍋に水を加え、沸騰させたところに②を加える。

- ④ 団子が浮いてきたら水にあげ、水気を切って完成。

- 団子の固さは使用する粉で変わります。お好きな粉をご使用ください。

やわらかめが好きな方は白玉粉、歯切りがよいのが好きな方は上新粉など。 - 15個積み上げるのが意外と難しいです。しっかり水気を切るのがポイント!

- 名古屋地方の月見団子はしずく型の3色(白・桃・茶)が定番で、ういろうのような味と食感が特徴です。

2023年8月

「夏野菜を食べよう!」

夏の日差しがまぶしく、暑い日が続いていますね。夏バテ気味で食欲がない…という方も多いのではないでしょうか。夏バテになる原因の一つとして、水分不足や栄養不足が挙げられます。そんな時は、野菜で栄養補給してはいかがでしょうか。

夏によく採れて手に入りやすい野菜を夏野菜と言います。夏野菜は、抗酸化作用があるビタミンCや、血圧を正常に保つカリウムをはじめとしたビタミン・ミネラルが豊富に含まれたものがたくさんあります。また、トマトやきゅうりなど水分が多く生で食べられる野菜が多いため、手軽に栄養素を逃すことなく食べられます。

食事だけでなく、おやつにもピッタリです。栄養たっぷりの夏野菜を食べて、まだまだ続く暑い夏を乗り越えましょう!

-夏野菜の例-

- トマト

- なす

- ピーマン

- パプリカ

- きゅうり

- かぼちゃ

- とうもろこし

- オクラ

- ズッキーニ

- 枝豆

- レタス など

☆-レンジで簡単!夏野菜レシピ-☆

きくらげとピーマンのごま和え

- 【材料】(2人分)

- ピーマン…4個

- きくらげ(乾)…5g

- しらす…10g

- めんつゆ…小さじ2

- いりごま…小さじ1

- 【作り方】

- ① ピーマンは細切りにする。

- ② きくらげは水でもどし、細切りにする。

- ③ 耐熱ボウルに①②、しらす、めんつゆを入れ、600Wのレンジで2分加熱する。

- ④ いりごまをふりかける。

エネルギー:36kcal、たんぱく質:1.7g、食塩相当量:0.2g

2023年7月

『防災袋に食料は入っていますか?』

6月初旬、大型の台風2号が南から暖かく湿った空気を日本周辺にもたらし続け、梅雨前線を活発化させたため、四国から近畿、東海にかけて東西の広い範囲で線状降水帯が発生しました。

多くの地域で避難所が開設され、不安な時を過ごされた方も多かったと思います。

自然災害は時として、想像を超える力で襲ってきます。しかし、日頃から防災対策をしておくことで、被害を少なくすることはできます。防災対策で大切なことは、自分の身の安全を守るために一人一人が取り組む『自助』。

災害に備えるためにできる対策は様々ですが、災害時に食料品の不足が生じることも想定して、水や食料などの備えもしておきましょう。

いざ避難!となった時、防災袋の準備はできていますか。

自分に必要なアイテムを検討し、その中に水とそのまま食べられる食料も入れて、一人にひとつ、背負える重さの防災袋を準備しておきましょう。

防災袋に入れる持出用食料品の例(1人あたり1日分)

- 食品

- 缶詰、飲み物、シリアルバー、レトルト食品等

- 食品以外のもの

- 紙皿、紙コップ、割り箸、スプーン・フォーク

2023年6月

『宗教と食べ物のお話』

新型コロナウイルスが5月に5類感染症に引き下げられたこともあり、今年の夏は久しぶりに旅行を楽しもうという方も多いのではないでしょうか。海外からも多くの観光客の来日が予想されています。

わたしたちが日頃何気なく食べている食材でも、地域や文化が変われば食べてはいけないとされているものが数多くあります。そこで今回は宗教と食べ物のお話をしていきます。

禁じられている食べ物の例

- 【イスラム教】

- アルコール、豚、宗教上の適切な処理がされていない肉、血液

- 【ユダヤ教】

- 豚、血液、イカ、タコ、エビ、カニ、ウナギ、貝類、ウサギ、馬、宗教上の適切な処理が施されていない肉、乳製品と肉料理の組合せ など

- 【ヒンドゥー教】

- 肉全般、牛、豚、魚介類全般、卵、生もの、五葷(ごくん:ニンニク、ニラ、ラッキョウ、玉ねぎ、アサツキ)

- 【ジャイナ教】

- 肉全般、魚介類全般、卵、根菜・球根類などの地中の野菜類、ハチミツ

※出典:観光庁「多様な食文化・食習慣を有する外国人客への対応マニュアル」

上記の内容は一例で、宗派や個人の主義によっても変わりますが、日本で一般的に使われる食材でも宗教によって対応はさまざまということが分かります。

食の多様性は時代とともに進んでいます。それぞれの食文化や食習慣を持った人々に触れる機会も多くなっていくことでしょう。おいしさや伝統を守りながら、みんなで食事を楽しみたいですね。

2023年5月

美味しいお茶でリラックス

「夏も近づく八十八夜♪」のフレーズに聞き覚えはありますか?「八十八夜」というのは立春から数えて88日目のことで、茶摘みや稲の種まきをする目安の日のことです。この時期になると出回るのが、新茶!「八十八夜に摘まれた新茶を飲むと病気にならない、長生きする」など、縁起のよい言い伝えもあるんですよ。

基本のお茶の淹れ方(煎茶の場合)

- 1.茶葉の量を計る

- 1人分(100ml)2から3gの茶葉を使用する。2煎目を淹れる場合は1人4から5gの茶葉を使用すると良い。

- 2.適切な量の湯を用意する

- 茶碗(100mlから150ml)の8分目ほどを目安に湯を入れる。

- 3.湯を適切な温度に下げる

- 茶種に合った湯温(上級煎茶の場合70℃、中級煎茶の場合90℃)まで湯を冷ます。

※茶碗から別の容器に移す毎に5から10℃の湯温が下がる。 - 4.茶の成分を浸出させる

- 1分30秒浸出させて茶葉を開かせる。

- 5.各茶碗に注ぐ

- 煎液の濃さと湯量が同じになるよう、各茶碗に少しずつ、数回に分けて注ぎ分ける。

最後の一滴まで出し切るようにする。 - 6.二煎目を淹れる

- 一煎目よりやや高い湯温で、浸出時間45秒程度で淹れる。

新年度が明けての疲れが出てくるこの時期、美味しいお茶を飲んでリラックスしてはいかがでしょうか。

2023年4月

『子どもとはじめる、食品ラップおにぎり作りにチャレンジ!』

ゴールデンウィークは家族の時間が取りやすくなります。この機会にお子さんと一緒におにぎり作りをしてみませんか。食べ物への興味や関心を持ち、見て、触って、味わうことで、意欲的に食べようという気持ちが育つでしょう。

自分でやりたいという意欲が出てきたら始めるチャンスです。

◆用意するもの

ご飯、ラップ、しゃもじまたはカレースプーン、ボウルまたは茶碗

汚れにくくするためにエプロン、テーブル用シート、手拭きなど

◆ポイント

ご飯はあらかじめお子さんが触っても熱くない程度に冷ましておく。

味付け(塩・青のり・ふりかけなど)をする場合は、あらかじめ混ぜておくか、できあがったものにまぶすとよい。

最初は三角に握るのは難しいので、ラップを使って丸く握ることから始める。

◆作り方

- ラップを20cm四方くらいに切る。(22cm幅のラップが使いやすい)

- ご飯は手で触れるくらいの温かさに冷ます。

- カレースプーン山盛り1杯くらいの分量のご飯をラップにのせる。

(注)お皿の直径は13.5センチです。 - ラップの四隅を持ち上げて寄せる。真ん中をつまんでねじる。

(1、2、3、4までは大人が準備します。) - ご飯を片方の手のひらで支え、回してるてる坊主のようにくるくると丸めていく。

(大人がお手本を見せながら作る。) - もう一方の手を添えてラップの上から包み込み、丸く形を整えて完成。

できあがったものはその場で食べましょう。

お子さんに「自分で作ったものが食べられた」という達成感を持たせることも大切です。