歯科医師・歯科衛生士からひとこと

- 2025年12月掲載(歯みがき名人になりましょう!)

- 2025年10月掲載(あなたの“健康”を守る、かかりつけ歯医者さん)

- 2025年8月掲載(フッ化物洗口の効果とは)

- 2025年6月掲載(いびきの原因はお口かも?)

- 2025年4月掲載(ぶつけて抜けてしまった歯はどうする?)

- 2025年2月掲載(美味しさの方程式とむし歯)

- 2024年12月掲載(宇宙飛行士も“歯”が命!)

- 2024年10月掲載(ご存じですか?「8020(ハチマルニイマル)運動」)

- 2024年8月掲載(デンタルフロスについて)

- 2024年6月掲載(むし歯予防の基本)

- 2024年4月掲載(仕上げみがきをしていたのは…?)

- 2024年2月掲載(知っていますか?正しい歯みがき剤の使い方)

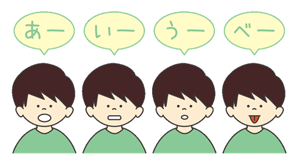

- 2023年12月掲載(あいうべ体操で予防しよう「お口ぽかん」!)

- 2023年10月掲載(歯みがきの準備は、歯が生える前から!?)

- 2023年8月掲載(アメリカ初代大統領をも苦しめた歯周病)

- 2023年6月掲載(元気なお口を保ちましょう)

- 2023年4月掲載(様々な唾液(だえき)の役割)

2025年12月(歯科衛生士からひとこと)

歯みがき名人になりましょう!

みなさんは歯みがきをする時に、気を付けていることはありますか?

「テレビやスマートフォンを見ながら、気づいたら30分も歯ブラシをくわえていただけだった!」という経験はありませんか?

今回は、そんな毎日の健康習慣である歯みがきのポイントについてご紹介します!

【歯みがきのポイント】

① 力を入れすぎないように歯ブラシは鉛筆持ち

② 鏡を見ながらの丁寧な歯みがき

③ みがき残し防止にみがく順番を決める(例:外側→内側→かむところ)

④ フッ素入り歯みがき剤の活用

⑤ 歯みがき後は10から15mLのお水で1回だけ5秒ほどの軽いぶくぶくうがい

⑥ 歯みがき後は、1時間ほど飲食を控える

⑦ デンタルフロスや洗口剤など口腔ケアグッズの活用

★利き手側や、歯並びが複雑な部分は特にみがき残しが多くなりやすい傾向があります。少し時間をかけてみがくことで、よりお口の中がすっきりします。

クリスマスにお正月など、ご馳走を食べる機会が多いこの季節。

歯みがき名人になって、むし歯や歯周病の予防に引き続き取り組んでいきましょう!

2025年10月(歯科衛生士からひとこと)

あなたの“健康”を守る、かかりつけ歯医者さん

“痛くなったら歯医者にいく”という考え方は、今では変わってきています。

現在は、“予防歯科”が主流です。むし歯にならないために、歯周病で歯が抜け落ちる前に、病気や重症化を防ぐ「予防」という考え方が重視されています。

いつまでも自分の歯で食ベ物をしっかり噛み・飲み込んで、栄養を摂取できること。家族・友人・知人たくさんの人とのコミュニケーション手段として会話をすること。笑ったり、怒ったり、悲しんだり…自分の気持ちを表現するために様々な表情をつくること。

実は全て、歯とお口の健康があってこそ成り立っています。

例えば、髪の毛に関しては、美容室で定期的なヘアケアを受け、イメージする髪型に整えてもらう方が多いのではないでしょうか。

同様に、歯とお口も定期的なプロフェッショナルケアとして歯科受診をすることが推奨されています。気軽に受診や相談のできる“かかりつけ歯科医院”を見つけておくことで、歯科医師や歯科衛生士との信頼関係を築き、いつまでも健康なカラダでいることにつながります。

かかりつけ歯科医を見つけていない方、思い立ったが吉日!今日が“かかりつけ歯医者さん”へのデビュー日です!!

2025年8月(歯科医師からひとこと)

フッ化物洗口の効果とは

名古屋市教育委員会は小中学校3校をモデル校として、児童・生徒のむし歯予防のために、フッ化物入りの水溶液でうがいを行う「フッ化物洗口」を保護者の同意を得た希望者を対象に令和7年度から開始しました。

むし歯予防のためのフッ化物応用には、いくつか種類があります。この中で校内において実施するフッ化物洗口(うがい)は、「仲間とやる」ことに意義があります。また、この「仲間とやる」ことは、フッ化物洗口の大きな特徴の一つと言えます。

健康にとって良いこととわかっているとしても、長期間継続していくことは、本人のやる気のみでは困難です。小中学校でのフッ化物洗口は、実施時間を定めて取り組むものです。互いに声を掛け合い、フッ化物洗口を行うことによって、洗口液の薬剤としての効果だけでなく、児童・生徒本人の「健康に関する意識」を高める効果が期待できます。

食育の考え方においても、ひとりで食べる孤食よりは、家族や友人と複数人で楽しみながら食事することが理想的とされています。

食育もむし歯予防も、少しの工夫で「仲間とやる」機会が増えて、参加者が意識しないうちに健康に関する意識が高まっていくことが理想です。

2025年6月(歯科衛生士からひとこと)

「いびきの原因はお口かも?」

お子さまのいびきが気になることはありませんか?

いびきは睡眠を浅くし、健康をはじめ、運動能力や記憶力、集中力に影響します。

いびきの原因の一つとして、お口ぽかんがあります。

お口ぽかんとは、何もしていないときにお口が開いている状態を指します。

唇の周りの筋肉が未発達であることや、鼻の通りが悪い・扁桃腺が大きいといった理由で口呼吸が習慣化していることなどが要因といわれています。

さらに、お口が乾燥しやすく、むし歯や歯周病のリスクも上がります。

お口ぽかんを改善する方法の一つに、お口の周りや舌の筋肉を鍛えるトレーニングがあります。「あ・い・う・べ体操」などのお口の体操や、ラッパやしゃぼん玉などのお口を閉じてふっと力を入れて息を吹く遊びを一緒にやってみてください。徐々にお口を閉じるための力が増していきます。

ぐっすり眠って元気に夏を迎えられるように、「あ・い・う・べ体操」やお口を使った遊びを一緒にやってみましょう!

「あ・い・う・べ体操」については、名古屋市公式YouTube(まるはっちゅーぶ)に動画が掲載されていますのでぜひご覧ください。

2025年4月(歯科衛生士からひとこと)

ぶつけて抜けてしまった歯はどうする?

歩けるようになったばかりの子どもは転びやすく、転倒した際に歯や口のケガを負ってしまうことがあります。また、学生や大人もスポーツをしている最中に事故などで歯や口のケガを負うことがあります。

もし歯が抜け落ちたら、急いで歯を探しましょう。その際、歯の根の部分は触らないようにしましょう。抜け落ちた歯は、歯科医院に行くまで乾燥させないようにしておくことが大切です。歯の乾燥を防ぐために、ある場合は歯の保存液、ない場合は生理食塩水又は、冷たい牛乳の中に歯を入れて保存しましょう。

抜けた歯は元の場所に戻せるかどうかをできるだけ早く確認することが大切です。早急に歯科医院を受診しましょう。

〇参考

2025年2月(歯科衛生士からひとこと)

「美味しさの方程式とむし歯」

ご飯を食べたとき…お菓子を食べたとき…皆さんは何をもって“美味しい”と感じますか?

実は、美味しさの方程式をつくるための研究では色々な種類のチーズを3口食べ、それぞれのチーズの味に関する質問に答えるという実験がされました。

この研究でできた方程式は、簡単に表すと下記のとおりです。

3口目までに感じるざっくりした美味しさ=(食文化+情報+やみつき)×個人の好み

- 食文化…どれだけその食べ物に慣れ親しんでいるか

- 情報…宣伝や見た目など、食べる前に入ってくる情報

- やみつき…油脂、砂糖、旨みなどでクセになる感覚

歯科衛生士の目から見てみると「やみつき」の項目が気になりました。

なぜなら、「やみつき」にはむし歯の原因がひそんでいるからです。この時期、油脂や砂糖がたっぷりで美味しいものといえば、真っ先にチョコレートが思い浮かびます。皆さんもチョコレートはむし歯になりやすいイメージがあるかと思いますが、実際その通りです。

砂糖はむし歯菌のエサとなります。名古屋市の調査では、1歳6か月の時点でアメやチョコを食べていた子は3歳までにむし歯になりやすいことが分かっています。

とはいえ、美味しいものを食べることは大切な楽しみです。大人は、全く食べないようにするよりも、食べたらフッ素入りの歯磨き剤を使っていつもより丁寧に歯みがきすることを心がけてみてください!

最近チョコレートばかり食べているわ…という方は、これを機に定期歯科健診のご予約をしてみてはいかがでしょうか。

参考:『健康寿命の延伸を目指した口腔機能への気づきと支援ライフステージごとの機能を守り育てる』医歯薬出版株式会社

2024年12月(歯科衛生士からひとこと)

宇宙飛行士も“歯”が命!

「むし歯があると宇宙飛行士になれない」と聞いたことがある人もいるかもしれません。

むし歯があると歯に空洞ができて、気圧が変わることで痛みが出てしまうからです。でも、大丈夫です。フライト前にきちんと治療していれば、歯に詰め物があっても宇宙へ行くことができます。

宇宙で歯が痛くなっても、すぐに地球に帰ったり、無重力の状態で歯を削ったりはできません。そのため、痛みが出たときに備えて、宇宙飛行士はお互いの歯を抜く訓練を地上で受けるそうです。

もちろんそのようなことがないように日ごろから丁寧なケアを行い、フライト前には取れそうな詰め物はないか、悪化しそうな歯がないか、歯科医師の健診を受けています。

また、ロケットの打ち上げ時は重力や振動に耐えるために歯を食いしばりますので、歯が丈夫であることはとても大切です。

将来、宇宙飛行士を目指す人はもちろんですが、誰にとっても健康なお口を維持することは大切です。普段、痛みがないとお口の健康は意識しにくいですが、自覚症状がない状態を維持できることが健康なお口である証拠です。

トラブルのないお口を維持するために毎日のセルフケアと定期的な歯科健診を受けましょう。

2024年10月(歯科衛生士からひとこと)

ご存じですか?「8020(ハチマルニイマル)運動」

「8020(ハチマルニイマル)運動」とは、“満80歳で20本以上歯を残そう”という運動です。厚生労働省や日本歯科医師会により推進されています。ご家族やお知り合いで「8020を達成して表彰された!」という方がいらっしゃるかもしれませんね。

実は、この8020運動は愛知県が発祥です。平成元年(1989年)から始まり、30数年の時を経て、今や2人に1人は8020を達成しています。毎年4月から5月末まで表彰対象者募集の期間があり、秋頃に歯科医師会より表彰をされます。お住まいの区によっては、表彰式が執り行われることもあります(詳細はかかりつけの歯科医院にお問い合わせください)。

自分の歯を20本以上持っている高齢者は、20本未満の人と比べ、活動的、要介護になることが少ない等の報告が多くされています。※ 自分の歯があるということは、QOL(=Quality Of Life:生活の質)の維持・向上にもつながります。

自分の歯を残すために必要なこととしては、

- 適切な歯みがきの習慣

- 日々のむし歯や歯周病予防対策

- 乳幼児期から、歯やお口の健康を意識する

- 定期的に歯科健診を受ける

などが挙げられます。

これらのことを続けていき、歯やお口の健康を守りましょう。

そして8020達成を目指しましょう!

2024年8月(歯科医師からひとこと)

デンタルフロスについて

デンタルフロスは、歯ブラシだけでは届かない歯と歯の間や歯と歯ぐきの間に残った食べかす、歯垢(しこう)を取り除く歯間清掃具の一つです。歯みがきだけでは歯と歯の間のケアが十分に行えないため、デンタルフロスを毎日の習慣に取り入れることが歯周病とむし歯の予防に有効です。

今回は種類と選び方についてご紹介します。

【デンタルフロスの種類と選び方】

1. 形状

- ロール (指巻き)タイプ

- 取っ手やハンドルがなく、好きな⾧さにカットしたフロスを指に巻き付けて使用します。

- メリット:力の加減を調整しやすく、細かく動かしやすい。フロスを横から引き抜くこともでき、詰め物に引っかかりにくいです。

- デメリット:使いこなすのにコツが必要です。外出時には使いづらいことがあります。

- ホルダータイプ

- プラスチック製のホルダーにフロスが付いているタイプで、「F字型」と「Y字型」の2種類があります。

- メリット:持ちやすく、子供や初心者でも使いやすい。

- デメリット:小回りがききにくく、歯並びが悪い人には向かないことがあります。

2. ワックスの有無

- ワックスタイプ

- すべりがよく、歯ぐきを傷めずにスムーズに歯間に入りやすいです。

初心者に向いています。 - ノンワックスタイプ

- 歯垢(しこう)除去率が高いです。初めて使う場合はワックスタイプから始めて慣れてきたらノンワックスタイプに切り替えるのが良いでしょう。

※デンタルフロスを使用できない歯の治療をされている方もいます。個々にあった歯間清掃具についてはかかりつけ歯科医にご相談ください。

2024年6月(歯科衛生士からひとこと)

むし歯予防の基本

以前、あるお母様から「この前、子どもにかき氷をあげちゃいました。夏祭りに行ったので何もなしはかわいそうで・・・。シロップの少ないところをあげたんですけど、むし歯になりますか?」と質問がありました。

きっと、お母様はお子様にも季節の行事を楽しむ経験をさせてあげたかったのですね。

むし歯予防の4要素 -子どもにおけるポイント-

- (1)糖分

- 砂糖を多く含んだものや、酸性のものはむし歯になりやすいので注意しましょう。

おやつにはお菓子やジュースではなく食事に近いものを選びましょう。 - (2)歯の質

- フッ化物を積極的に取り入れ、歯質を強化しましょう。

お口を閉じることやよく噛む習慣付けも併せて意識し、お口が乾燥しないようにしましょう。 - (3)細菌

- 歯みがきは毎日行い、歯と歯の間も忘れずにお手入れしましょう。

保護者が毎日仕上げみがきをしましょう。 - (4)時間

- 時間・回数に気を付け、だらだら食べに注意しましょう。

保護者が時間を決め、食事・おやつ・睡眠などの生活リズムを整えましょう。

効果的なむし歯予防の為には、なにか1つだけ気を付けるのではなく、4つの要素をバランスよく意識することをおすすめします。

季節や行事にあわせた味覚を知ること、家族や友達と一緒に食べる楽しさを知ることも大切な食育といえますね。美味しく食べるのもお口の重要な役割です。

むし歯予防のポイントを抑えて、楽しい夏を迎えましょう!!

2024年4月(歯科衛生士からひとこと)

仕上げみがきをしていたのは…?

「さあ歯みがきしよっか!あーんしようね」「歯みがきしないと、ムシバイキンくるよ〜!」「痛くなったらいやでしょ?」「はい、じょうずにできたね。よしよし」

食後に仕上げみがきをしていたのは、保護者ではなく、イヤイヤ期を迎えた2歳児です(図1)。

図1:お人形の歯を磨く2歳児

皆さんもこのような光景を見かけたことはありませんか?

"ご飯を食べたら歯をみがく"を習慣にすることは大切なことです。

仕上げみがきは、小学校低学年までは必要だと言われています。6歳ごろに生える奥歯(第一大臼歯)をはじめ、子どもの歯と大人の歯が混在するお口の中は、みがき残しが多く、むし歯になりやすいからです。

むし歯を予防するためには、この年齢までに歯みがきやおやつの摂り方などの規則正しい生活習慣を身につけることに加え、定期的な歯科健診を受けることが重要です。一生使う大人の歯を守るためは、幼い頃から歯やお口の大切さについて大人が伝え、習慣にしましょう。

歯みがきイヤイヤ!な時期は…

- 子どもに大人の口の中をみがいてもらう

- いつもとは違う人(例えば兄や姉)が仕上げみがきをする(図2)

- お医者さんごっこ、おままごとなどを遊びの中に取り入れる

図2:妹の歯をみがく姉

など、色々な方法を試しながら楽しく仕上げみがきを実践したいですね。

歯みがきの詳しい方法については、名古屋市公式YouTube(まるはっちゅ~ぶ)に分かりやすい動画が掲載されていますのでぜひご覧ください。

2024年2月(歯科衛生士からひとこと)

知っていますか?正しい歯みがき剤の使い方

毎日の歯みがきで、多くの方が歯みがき剤を使用していると思いますが、正しい使い方はご存知ですか?

年齢によって歯みがき剤の使用量や歯みがき剤に含まれるフッ化物の適切な濃度は異なります。

フッ化物配合の歯みがき剤を使うことは、むし歯予防にとって効果的です。ただし、使用後にたくさんの水で何回もうがいをすると、フッ化物の効果が得られにくくなってしまいます。歯みがきの後は、歯みがき剤を軽くはき出すか、うがいをする場合は少ない量の水で1回のみとしましょう。

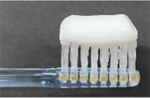

フッ化物配合の歯みがき剤の利用方法が、以下の表のようにアップデートされました。みなさんも知識のアップデートをして、より効果的にむし歯予防に取り組みましょう!

| 年齢 | 歯が生えてから2歳 | 3から5歳 | 6歳から成人・高齢者 |

|---|---|---|---|

| 使用量 |  米粒程度 (1から2mm程度) |

グリーンピース程度 (5mm程度) |

歯ブラシ全体 (1.5cmから2cm程度) |

| フッ化物濃度 | 900から1,000ppmF | 900から1,000ppmF | 1,400から1,500ppmF |

参考:う蝕予防のためのフッ化物配合歯磨剤の推奨される利用方法(2023年版)(外部リンク)

(2023年4月13日、日本小児歯科学会・日本口腔衛生学会・日本歯科保存学会・日本老年歯科医学会)

2023年12月(歯科衛生士からひとこと)

あいうべ体操で予防しよう「お口ぽかん」!

お子さんのお口、いつもぽかんと開いていませんか?

常にお口が開いている「お口ぽかん」は「口唇(こうしん)閉鎖不全」と呼ばれ、食べる、話す、表情をつくるなどのお口の機能が十分に発達していない「口腔(こうくう)機能発達不全症」という疾患の症状の一つです。

「お口ぽかん(口唇閉鎖不全)」の状態が続くと、お口の乾燥により、むし歯や歯周病のリスクが高くなります。また、歯並びやかみ合わせに影響がでることもあります。さらに、お口からウイルスや細菌が入りやすくなることで風邪などの感染症にもかかりやすいと言われています。

「お口ぽかん(口唇閉鎖不全)」を予防・改善するために、お子さんと一緒に「あいうべ体操」に取り組んでみましょう!「あいうべ体操」を行うことにより、口元や舌の筋力を高め、唇を閉じる力が強くなります。

【あいうべ体操】

- 「あー」と口を大きく開く

- 「いー」と口を大きく横に広げる

- 「うー」と口を強く前に突き出す

- 「ベー」と舌を突き出して下に伸ばす

1から4を1セットとし、1日30セットを目安に毎日続けます。

“なごや動画館まるはっちゅーぶ”には、お口の機能と「あいうべ体操」のやり方の動画を掲載しています。ぜひお子さんと一緒にご覧ください。

参考:Lip and facial training improves lip-closing strength and facial morphology Emi Inada et al. Arch Oral Biol. 2023 Oct; 154:105761.

2023年10月(歯科衛生士からひとこと)

歯みがきの準備は、歯が生える前から!?

お子さんと、楽しく歯みがきをできるようにするには…

歯が生えてくる前からの準備を始めることをおすすめします。

お口の中は、とても敏感です。そのため、段階を踏んで、歯ブラシに慣れていくことが大切です。

まず、第一ステップとして、歯が生える前から保護者の指や手で、お口の周りやお口の中をさわることから始めると良いでしょう。

お子さんが機嫌の良い時に、お互い楽しみながらスキンシップを始めてみましょう。

「お口の中の触り方」動画が“なごや動画館まるはっちゅ~ぶ”に掲載されています。よろしければ参考にご覧ください。

2023年8月(歯科衛生士からひとこと)

アメリカ初代大統領をも苦しめた歯周病

皆さんはジョージ・ワシントンをご存知でしょうか。

アメリカ初代大統領として肖像画が1ドル札の絵柄になっている人です。

彼は若い頃からむし歯や歯周病に悩まされ、大統領就任時には自分の歯は1本のみでした。総入れ歯を装着していましたが、当時は入れ歯を作製する技術が未熟で、気を抜くとバネの力で口から飛び出してしまうほどでした。

1ドル札の口を固く引き結んだワシントンの表情には、こうした秘密があったというわけです。

それでは、ジョージ・ワシントンをも苦しめた歯周病とは、どのような病気なのでしょうか。

歯と歯ぐき(歯肉)の間にプラークや歯石がたまり、歯周病菌によって歯肉が炎症を起こした状態(歯肉炎)、これに加えて歯を支える骨まで破壊され、歯がぐらつくようになった状態(歯周炎)をあわせて、歯周病といいます。歯周病が進行すると、最終的には歯が抜け落ちてしまいます。

厚生労働省の調査(歯科疾患実態調査)によると、歯周病の有病率は増加傾向にあり、成人の実に2人に1人の方が歯周病といわれています。お家でのお口のケアや禁煙を含めた規則正しい生活習慣、また歯科医院での定期的な歯科検診や歯のクリーニングが予防の鍵となってきます。

2023年6月(歯科衛生士からひとこと)

「元気なお口を保ちましょう」

歯やお口の機能を健康に保つことは、元気で自立した日常生活に役立ちます。

そのために次のことに気をつけましょう。

- 口の中を清潔に保つと、歯周病やむし歯または誤嚥性肺炎も予防できます。

- 歯の本数が多いほど、食べられる物が多く、噛むことで唾液も出やすくなります。

- 口の周りの筋肉をよく使うと、表情が豊かになり、はっきり発音することができます。また、会話をする、歌を歌うことも若々しさを保つことができます。

家でも簡単に☆

元気な歯やお口の機能を維持するために次の項目を始めてみましょう!

- 新聞や本を読むときは声を出して読みましょう。

- マスクをしていても、口角は上げて笑顔をキープしましょう。

- 話をするときはお口をしっかり動かして発音しましょう。

- お口の清掃をする前や清掃後に1分間ブクブクうがいをしましょう。

- 定期的に歯科医院で歯科検診を受けましょう。

早口言葉をやってみましょう

- ♪新春早々新人シャンソン歌手による新春シャンソンショー

- ♪ウリ売りがウリ売りにきて ウリ売り残しウリ売り帰る ウリ売りの声

2023年4月(歯科医師からひとこと)

様々な唾液(だえき)の役割

お口のなかには常に唾液が分泌され、食事や飲み込み、発声、味覚に重要な役割を果たしています。唾液は三大唾液腺(耳下(じか)腺(せん)、顎下(がっか)腺、舌下(ぜっか)腺)と、その他の小唾液腺から分泌されます。

その量は、健康な成人で1日約1.0から1.5Lが分泌されるといわれており、寝ている間は減少し、昼間、特に食事の際には増加します。だ液には全部で11の作用(潤滑・洗浄・再石灰化・抗菌・味覚・消化・会話等)があり、お口の機能の維持に役立っています。

病気などにより唾液分泌が低下すると、上記の作用が働きにくくなり、むし歯や歯周病のリスクが高くなります。唾液の分泌量を増やすには、よく噛むことや、適切な水分補給が効果的です。

また、お口の体操として「唾液腺マッサージ」があります。ぜひ食前等でお時間があるときに取り組んで健康なお口を保ちましょう。

唾液腺マッサージ -お口が乾いていると感じたときに-(1日5から10セット目安)

- 耳下腺への刺激

- 耳たぶの前、上の奥歯のあたりを親指以外の4本の指で後ろから前に円を描くようにマッサージします。

- 顎下腺への刺激

- 親指をあごの骨の内側のやわらかい部分にあて、耳の下からあごの下まで5か所くらいを順番に押します。

- 舌下腺への刺激

- 両手の親指をそろえ、あごの下を軽くつきあげるように押します。

- 名古屋市ホームページより

- https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000137986.html(外部リンク)