保健師からひとこと

- 2025年9月掲載(子どもの頃から備えたい新常識【プレコン】とは)

- 2025年7月掲載(熱中症に気をつけよう!)

- 2025年5月掲載(健康診断を受けていますか?)

- 2025年3月掲載(子どもの食育に大切なこと)

- 2025年1月掲載(冬に気をつけたい「血圧」の話)

- 2024年11月掲載(飲みすぎに注意! -お酒との上手な付き合い方-)

- 2024年9月掲載(子どもの成長の土台は「早寝・早起き・朝ごはん」)

- 2024年7月掲載(認知症予防であんしん生活)

- 2024年5月掲載(睡眠と食育)

- 2024年3月掲載(子どもの花粉症とホームケア)

- 2024年1月掲載(今年の冬はインフルエンザとコロナ予防!)

- 2023年11月掲載(はかるとわかる 適正体重のすすめ)

- 2023年9月掲載(防災について意識しよう!)

- 2023年7月掲載(フレイル予防 -できることからはじめてみませんか-)

- 2023年5月掲載(こころの健康を保つには)

2025年9月

子どもの頃から備えたい新常識【プレコン】とは

プレコンセプションケア(プレコン)とは、「プレ(-の前)」と「コンセプション(受胎)」を組み合わせた言葉で、これからの健康づくりに欠かせない新しいヘルスケアの考え方です。早い段階から健康と生活を整えることで、将来の健やかで豊かな人生を築く土台を作ることを目指します。

また、プレコンと食事には深い関係があります。

プレコンの実施ポイント(食生活編)

- 栄養バランスを整える

- 栄養は健康な体と心の基盤を作ります。特に若い世代で不足しがちな栄養素を意識し、食習慣を見直しましょう。

<見直しが必要な食習慣>

- 朝食を食べない

- 主食を食べないなどの偏った食事

- 極端な食事量制限

- 甘い物(おやつ)の過度な摂取

<意識して取りたい栄養素>

- たんぱく質(体全体をつくる)…肉、魚、卵、大豆製品、乳製品など

- 鉄分(赤血球の材料、全身に酸素を運ぶ)…レバー、赤身の魚、緑黄色野菜、豆類など

- カルシウム(丈夫な骨や歯をつくる)…乳製品、海藻類、大豆製品、小魚など

まとめ

子どもの頃からプレコンを意識した健康な生活を習慣化することで、将来の妊娠や出産だけでなく、人生全体の質を高めることができます。

早い段階からプレコンを取り入れ、自分らしい健やかな未来をデザインしましょう!

<参考資料>

「未来に備えたい男女の新常識 プレコンセプションケア」©株式会社 社会保険出版社

2025年7月

<熱中症に気をつけよう!>

梅雨が明け、熱中症に注意が必要な時期になりました。

熱中症は、気温や湿度が高い環境で、体温の調整がうまくいかず体内に熱がこもることで起こります。

高齢者の方は、暑さに対する感覚機能や体温調節機能が低下するため特に注意が必要です。

正しい知識を知り、自分でできる熱中症対策に取り組みましょう。

<熱中症の症状>

- めまい

- 大量の発汗

- 立ちくらみ

- 筋肉痛

- 生あくび

- 筋肉のこむら返り

さらに症状が進行すると、頭痛や嘔吐、倦怠感、虚脱感、意識障害などが起こります。

自力で水分補給ができない場合や意識が朦朧とする場合などは、すぐに医療機関を受診しましょう。

<熱中症予防のポイント>

【暑さを避ける】

1.屋内での暑さ対策

- 室温や湿度をこまめに確認して、室内の環境を整えましょう。

2.外出時の暑さ対策

- 暑い日には、外出や屋外での活動を控えましょう。

- 外出時には、暑さ対策グッズの活用、涼しい場所で休憩を取りましょう。

名古屋市では、暑さを避けて一時的に休憩していただける場所として、「避暑やすみスポット」がありますので、ご利用ください。

避暑やすみスポット(名古屋市一時的避暑スポット)(外部リンク)

3.衣服の工夫

- 通気性のよい、吸水性・速乾性のある衣服を着用しましょう。

- 保冷剤、氷、冷たいタオルで首や脇の下などを冷やしましょう。

【こまめな水分補給】

- 汗をかくと水分と一緒にミネラルも失われます。

ご自身の体調に合わせて、水分・塩分・経口補水液などを補給しましょう。

【暑さに負けない体づくり】

- 1日3食バランスよく食べることで、食事からの水分補給・身体の疲労回復につながります。

暑さで食欲がないときには、スープや味噌汁、夏野菜、果物などから水分を摂りましょう。

また、薬味や香辛料で味付けを変えることもオススメです。 - 睡眠環境を整え、十分な睡眠時間を確保しましょう。

- 日頃から適度な運動で暑さに負けない体づくりをしましょう。

イラスト引用

2025年5月

【健康診断を受けていますか?】

年に1度の健康診断の受診のススメ

わかっているようで把握しきれないのが「自分の健康」。特に働き盛りの時期は、仕事や家族、そして将来のことなど考えることが沢山で、「自分の健康」を考えるのは二の次になっていませんか?職場での健康診断や、市が行っている健康診断を活用してみましょう。

名古屋市で行っている健康診断を紹介します。

- 〇特定健康診査

- 生活習慣病の予防のために、名古屋市国民健康保険ご加入者で40歳以上の方を対象に、自己負担0円で実施している健診です。

- 〇がん検診

- 名古屋市在住の方で、お勤め先などでがん検診を受ける機会のない方に対して、対象年齢に応じて1項目につき500円で実施している検診です。

かけがえのない「健康な体」を守るために、「忙しい時期・年齢」だからこそ年に1回の健康診断を受診しましょう。

国民健康保険特定健康診査については下記QRコードからのホームページを参考にしてください。

普段から気を付けたい成人向け「健康な体づくり」のポイント

- 〇身体活動の改善

- 普段から元気に体を動かすことで、脳卒中・心臓病・糖尿病・がん・ロコモ・うつなどの病気のリスクを下げることができます。

- 座りっぱなしの時間が長くなり過ぎないように、少しでも体を動かしましょう。

- 1日合計60分以上の身体活動(目安は1日8,000歩以上)で歩こう!動こう!

- 1週間に60分以上の運動を取り入れよう!

- 週2から3日の筋トレで筋力アップ!

- 座りっぱなしを避けよう!

安全のために、体を動かす時間や強度は少しづつ増やし、体調が悪い時は無理をしないようにしましょう。

- 〇睡眠の充実

- 良い睡眠には、量(時間)と質(休養感)が重要です。

- 寝る前や深夜のパソコン・ゲーム・スマホ使用は避けましょう。

- 寝室はなるべく暗く、心地よい温度にしましょう。

- 夕方以降のカフェイン摂取・飲酒・喫煙を睡眠の妨げになるため控えましょう。

- 〇食生活の改善

- まずは自分の適性体重や肥満度(BMI)を確認しましょう。

- 次に、自分の食生活や食事の内容を振り返ってみましょう。食事記録をつけるのも良いでしょう。

- 減量に取り組む場合は、特定の食品を抜いたり、極端に食事量を減らすのではなく、主食・主菜・副菜のそろった食事を基本にバランスを整えましょう。

- お菓子やジュース類の取りすぎは避け、量は1日200kcalを目安にしましょう。

- 野菜のおかず(副菜)は1日5から6皿を目安に食べましょう。

- 交代勤務の場合は、なるべく食事時間を一定にし、欠食を避けましょう。

2025年3月

子どもの食育に大切なこと

「食育」とは、「食」に関する知識と、バランスの良い「食」を選択する力を身に付け、健全な食生活を実践できる力を育むことです。

乳幼児期の食育は、「食べる意欲の基礎をつくり、食の体験を広げる」ことですが、「食べる意欲の基礎をつくる」ためには「生活を整える」ことが大切です。

日々の成長は嬉しい反面、大人にとっては大変な時もあるもの。

忙しい日々の中で、お子さんと接する時に少し心に留めていただきたいことをご紹介させていただきます。

生活リズムを整えること

朝はなるべく決まった時間に起きましょう。

食事は3回取れるように、一日の流れを作りましょう。

夜も同じ時間に布団に入るように心がけましょう。

お子さんの気持ちを尊重すること

お子さんというのは、「自分でやってみたい!」という自立の気持ちがある反面、甘えの気持ちもある時期です。

時間がある時にはぜひ、お子さんのやってみたいことをやらせてあげて、必要に応じて大人が手助けして、「できた!」という経験ができるといいですね。

いっぱい遊ぶこと

体を使って遊んだり、散歩して自然に触れたり、絵本を一緒に読みながらたくさん話しかけたりする経験が、お子さんの心を豊かに育てるエネルギーになります。

お友達と触れ合うこと

お友達に興味は持ちつつ、一緒に遊ぶには、大人が仲立ちすることが必要な時もあります。

同年齢の子ども達と一緒に過ごす機会を作ってあげましょう。

「貸して」「どうぞ」などの、お友達との関わりに必要なよい機会になります。

(参考)

政府広報オンライン 「食べる力」=「生きる力」を育む「食育」。実践の環(わ)を広げよう(外部リンク)

2025年1月

冬に気をつけたい「血圧」の話

11月から4月にかけての寒い季節、入浴中に溺れる事故が多くなります。特に高齢者は注意が必要です。

入浴中の事故が増える原因の1つは、急激な温度差による血圧の急劇な変化です。寒い脱衣所や浴室では、血管が収縮して血圧が急上昇し、温かい浴槽では血管が広がり、血圧が急降下します。この急激な血圧の変化により、一過性の意識障害や、心臓病・脳卒中の発作を起こすことがあります。

浴室や脱衣所を暖めて家の中の温度差を小さくしたり、食後すぐや飲酒・服薬後の入浴を避けましょう。

- 暖かい室内

- 血管は正常の太さで、血圧も安定

- 寒い脱衣所

- 血管は収縮し、血圧も上昇

- 寒い浴室

- 血管はさらに収縮し、血圧もさらに上昇

- 熱い浴槽

- 血管は膨張し、血圧も低下

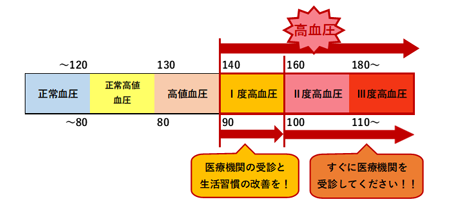

【高血圧の基準】

高血圧は、動脈硬化や脳卒中、心臓病、腎臓病などの重大な病気のリスクを高めます。

病院・クリニックなどで測る「診察室血圧」で、140/90mmHg以上が高血圧です。

収縮期血圧が160mmHg以上、または拡張期血圧が100mmHg以上(Ⅱ度以上の高血圧)の方は、至急医療機関を受診してください。

収縮期血圧が140mmHg以上160mmHg未満、または拡張期血圧が90mmHg以上100mmHg未満(Ⅰ度高血圧)の方は、生活習慣の改善をした上で医療機関を受診しましょう。

- 正常血圧

- 収縮期血圧:120mmHg未満

- 拡張期血圧:80mmHg未満

- 正常高値血圧

- 収縮期血圧:120から129mmHg

- 拡張期血圧:80mmHg未満

- 高値血圧

- 収縮期血圧:130から139mmHg

- 拡張期血圧:80から89mmHg

- Ⅰ度高血圧

- 収縮期血圧:140から159mmHg

- 拡張期血圧:90から99mmHg

- Ⅱ度高血圧

- 収縮期血圧:160から179mmHg

- 拡張期血圧:100から109mmHg

- Ⅲ度高血圧

- 収縮期血圧:180mmHg以上

- 拡張期血圧:110mmHg以上

※自宅で測る「家庭血圧」では、135/85mmHg以上で高血圧

(日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019」、標準的な健診・保健指導プログラム【令和6年度版】より)

高血圧の予防のためには食生活の改善、なかでも減塩がとても大切です。

- 〇塩分を控えましょう。

- 高血圧の方の塩分摂取量は1日6g未満が目標です。

<減塩のコツ>

- 漬け物は控える。

自家製浅漬けにして、少量に。 - 麺類の汁は残す。

全部残せば2から3g減塩できます。 - 新鮮な食材を用いる。

食材の持ち味で薄味の調理。 - 具だくさんのみそ汁にする。

同じ味付けでも減塩できます。

- むやみに調味料を使わない。

味付けを確かめて使いましょう。 - 低ナトリウムの調味料を使う。

酢・ケチャップ・マヨネーズ・ドレッシングを上手に利用。

- 香辛料、香味野菜や果物の酸味を利用する。

こしょう・七味・しょうが・柑橘類の酸味を組み合わせましょう。

- 外食や加工食品を控える。

目に見えない食塩が多く含まれています。塩干物にも注意。

食生活の改善以外にも、

- 適正体重を目指す

- お酒の飲みすぎに注意

- 適度な運動

などにも心がけましょう。

高齢者の方は、生活習慣の見直しにおいても、気をつけることがたくさんあります。

主治医と相談しながら無理せずすすめましょう。75歳未満で対象となった方は、特定保健指導を利用するのもよいですね。

2024年11月

飲みすぎに注意! -お酒との上手な付き合い方-

年末年始が近づいてくると、お酒を飲む機会も増えるのではないでしょうか。

適度な飲酒は気分をリラックスさせる効果がありますが、飲みすぎると生活習慣病のリスクを高めるだけでなく様々な影響を及ぼします。一人ひとりがアルコールのリスクを理解し、健康に配慮したお酒との付き合い方を心がけましょう。

酒量より純アルコール量に注目!

1日当たりの純アルコール摂取量が男性では40g以上、女性では20g以上になると生活習慣病のリスクを高めます。(摂取量が少ないほど、飲酒による循環器疾患等のリスクが少なくなるという報告もあります。)

| 種類 | ビール | 日本酒 | 焼酎 | ワイン | 酎ハイ |

|---|---|---|---|---|---|

| アルコール度数 | 5% | 15% | 25% | 12% | 7% |

| 量 | 500ml | 180ml | 100ml | 200ml | 350ml |

飲酒による影響は個人差があり、年齢・性別・体質等の違いやその時の体調などによって異なるため、より少ない量にすることが望ましい場合があります。飲めない人や飲まない人への周囲の理解や配慮はとても大切です。

過度な飲酒による影響

アルコール依存症や肝疾患、がんなどの疾病発症等のリスクや、集中力等の低下による高所作業などでの事故・怪我、他人とのトラブルの発生など行動面リスクも考えられます。

20歳未満、妊娠・授乳中はお酒を飲まない!勧めない!

心身ともに成長期にある20歳未満の飲酒は、臓器が未発達なため急性アルコール中毒や臓器障害を起こしやすく、健康上の危険性が20歳以上の人よりも大きいといわれています。

また、妊娠中の飲酒は胎児へ胎児性アルコール症候群等をもたらす可能性があります。授乳期中などには、家庭内などの周囲の理解や配慮が必要です。

健康に配慮したお酒の飲み方

- 自分の飲酒状況を把握する

- あらかじめ飲む量を決めておく

- 一週間のうちお酒を飲まない日を設ける

- 飲酒前または飲酒中に食事をとる

- 飲酒の合間に水やお茶を飲む

- 他人への飲酒の強要をしない

- 病気など療養中の飲酒や服薬中の飲酒を避ける など

(参考資料)「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」厚生労働省

2024年9月

子どもの成長の土台は「早寝・早起き・朝ごはん」

子どもの心と体が元気に成長するためには、しっかり「食べる」「寝る」「遊ぶ」という基本的な生活がとても大切です。そこで、「早寝・早起き・朝ごはん」に取り組んでみましょう。

食べる

- 1日3度の食事はだいたい決まった時間に食べましょう。

そうすることで生活リズムが整いやすくなります。 - 朝ごはんを食べましょう。

朝ごはんを食べて、胃腸を目覚めさせることで、脳も目覚めます。

脳を活動させるためには、脳への栄養と十分な質のよい睡眠が大切です。

寝る

食のリズムを整えるためには、睡眠のリズムを整えることも大切です。

「寝る子は育つ」と昔から言うように、睡眠は子どもにとって大切な時間です。

特に夜の睡眠には、重要な意味があります。早寝早起きをすることで、子どもの成長に必要なホルモンなどの分泌が促されます。

- セロトニン

- 心の安定につながる神経伝達物質。メラトニンの原料になります。

朝日を浴びることで働きが高まります。 - メラトニン

- 眠気をもたらし、抗酸化作用、性の早熟化を防ぐホルモン。

暗くならないと分泌されません。

1歳から5歳はメラトニンシャワーと言われ、分泌が最も盛んな時期です。 - 成長ホルモン

- 免疫力を強くし、筋肉を増やし、骨を形成するホルモン。

深い眠りについている時間に分泌されます。

<朝の目覚め>

- 毎日決まった時間に、カーテンを開けて朝日を浴びましょう。

- 眠たそうにしていても、決まった時間に起こしましょう。

- 朝日を浴びることで、体のリズムが整えられて自律神経の働きが活発になります。

<お昼寝>

- お昼寝は、1時間半程度にして、遅くとも15時頃には起こしましょう。

お昼寝の時間が遅いと、夜の睡眠に影響します。 - 子どもの成長に合わせてお昼寝の時間は調整してあげてください。

<夜の過ごし方>

- 寝る前は、興奮する体を使った遊びや動画などの刺激は避けましょう。

- パジャマに着替えて、寝室を暗くし静かにして、同じ時間に布団に入りましょう。

遊ぶ

空腹感や食欲を感じ、食事のリズムが持てるようになるためには十分に活動する事も大切です。

- 日中は体を動かして遊びましょう。

室内でも遊べる子育て応援拠点や地域子育て支援拠点等にお出かけするのもおすすめです。

生活リズムは子どもだけで整えることは難しいです。個人差はありますが参考にしていただき、この機会に家族皆さんの生活リズムを振り返り、子どもの成長に必要な「早寝・早起き・朝ごはん」に取り組んでいきましょう。

2024年7月

認知症予防であんしん生活

年を取れば誰でも「もの忘れ」をするようになりますが、認知症は普通の老化ではなく「脳の病気」で、進行すると日常生活のなかで不安や困りごとが増えたり、生活のしづらさがあらわれやすくなります。

早期発見・早期対応が大切です。予防するためにも以下の食生活に気をつけましょう。

【食事】

- 1日3食が基本。

- 主食・主菜・副菜のそろっている一汁三菜(和定食など)を食べる。

- 特に、高齢者は肉・魚・卵・大豆食品などからたんぱく質をとる。

【飲酒】

- お酒を飲みすぎると、脳の委縮や脳卒中を起こし、認知症になりやすい。

- 適量飲酒を心がける。高齢者の目安:ビール中瓶半分、日本酒0.5合、焼酎0.3合

最近、家族や周囲の人から「何度も同じことを聞く」などと指摘されたり、置き忘れやしまい忘れが多くなり、よく探しものをしていたり、今日が何月何日なのかよくわからなくなる等、思い当たることはありますか?

思い当たる人は、「認知機能の衰え」が心配されます。食生活以外にも、以下を参考に正しい知識に基づく効果的な予防や改善策をはじめましょう!

【運動習慣】

- 1日3キロ以上の歩行程度の運動が認知症予防につながる。

- 体調に注意しながら日常生活に無理のない運動習慣を身につける。

【睡眠】

- 高齢者の平均睡眠時間は6時間。

- 9時間以上の睡眠は認知症になりやすい。

- 高齢者は不眠になりやすいので昼間の活動を増やす。

- 30分以上の昼寝や頻回の昼寝は認知機能低下につながる。

【口腔ケア】

- 毎食後の歯磨きや入れ歯の手入れは欠かさずに。

- 定期的な歯科検診を。

- 人と話すなど、よく口を動かすことで脳が活性化。

【禁煙】

- 喫煙量が多いほど認知機能が低下。

- 禁煙はいつからはじめても効果あり。

- 自分だけで禁煙するのが難しい人は、禁煙外来や禁煙補助薬などの活用を。

2024年5月

睡眠と食育

日々の生活の中で大切にしたいものの中で休養、特に睡眠について今回はお伝えしたいと思います。

<よい睡眠の必要性>

- 心身の機能回復

- ホルモンバランスや自律神経の調整

- 脳の老廃物の除去や免疫力の向上など

毎日6時間以上寝ているのに疲れが取れない、夜中に目が覚めて眠れなくなってしまう等睡眠に関して悩みのある方も多いのではないのでしょうか?

<よい睡眠のために>

- 適度な運動をする…過度な運動はかえって眠りの妨げに

- 入浴で体を温める…寝る直前、寝る前2から3時間は開ける

- 起床後に日光を浴びる…日光を浴びて14時間後にメラトニンという睡眠ホルモンが脳の松果体から分泌され、眠気をさそう

- 睡眠環境を整える…寝具、寝る前にスマホや照明の強い光を浴びない

(入眠の妨げになり、昼間に眠くなる)

上記のほかに、飲食の観点から気を付けたいこととして、

- 温かい飲み物を飲む(コーヒーなどのカフェインやアルコールを寝る前2から3時間は避ける)

- 規則正しい食生活。特に朝食をしっかりと摂ること。

(朝は卵・納豆・豆腐などのタンパク質を多く含んだメニューをゆっくりリラックスして摂ること、夜は白菜・キャベツなどの葉物野菜を多く摂ることで睡眠ホルモンであるメラトニンが多くなります)

等があげられます。ぜひ良い睡眠のために、毎日の食事についてもぜひ考えてみてはいかがでしょうか。

2024年3月

子どもの花粉症とホームケア

3月は花粉症のシーズンですね。アレルギーの原因物質が目や鼻の粘膜に付着することで、目がかゆくなったりくしゃみや鼻水が出たり、鼻づまりが起こったりします。花粉症の症状は風邪とまぎらわしく、また子どもは症状をうまく伝えられないこともあります。

鼻水・鼻づまりの症状が続くと不快なだけでなく、下記のような状態になることもあるため、小児科や耳鼻咽喉科を受診して適切に対処しましょう。

子どもの鼻水・鼻づまりを放っておくと・・・

- 1.口が開いたままになりやすい

- 長引く鼻づまりのために、口呼吸になります。乾いた空気が口からのどに入るため、風邪などをひきやすくなる恐れがあります。

- 2.なかなか寝ない、日中元気がない、きげんが悪い

- 息苦しさのために、よく眠れなくなります。そのため、昼間に元気に遊べなかったり、きげんが悪くなったりします。

- 3.中耳炎になりやすい

- 鼻水がでているのをずっと放っておくと、鼻水の中にウイルスや細菌が繁殖し、中耳炎の原因となります。

鼻水対策

鼻をかむ練習をしましょう。ティッシュや糸につるした紙飛行機などを顔の前にたらし「お鼻からフーンって吹くよ」と声をかけて揺らす遊びなどは、鼻から息を吹く練習になります。

両方一度に鼻をかむと、ウイルス等が鼻の奥に追い込まれ、他の疾患につながる可能性があります。最初は難しいかもしれませんが、片方ずつかむ練習をしてみましょう。

まだ鼻をかめない子どもには、ティッシュペーパーやガーゼ等で鼻水をやさしくふき取ります。こすらないように気を付けましょう。

鼻水やティッシュの刺激で鼻下の皮膚が荒れやすくなります。鼻水をふいたら、保湿剤を塗るとよいでしょう。

花粉症と食物アレルギーの関係

花粉に含まれる特定のタンパク質(アレルゲン)に対する抗IgE抗体を持つ花粉症の人は、果物・野菜に含まれる類似したタンパク質を新たなアレルゲンとして認識し、加熱せずに摂取した際にアレルギー症状を来す場合があります。

これを「花粉ー食物アレルギー症候群」といいます。

心配な症状がある場合はアレルギー専門医への相談をおすすめします。

2024年1月

〈今年の冬はインフルエンザとコロナ予防!〉

今年の冬はインフルエンザが猛威を振るっています。学級閉鎖や学年閉鎖の話も耳にしますね。新型コロナ感染もまだまだ…。

〈今年はとくにインフルエンザ対策を!〉

なぜ、今年は「とくに」対策が必要?

- 新型コロナウイルス感染症がまだ終息していない。

- 新型コロナウイルス感染症が冬期に流行るとインフルエンザの流行と重なる。

- 発症すると新型コロナとの区別がつきにくいことがある。

- 高齢者などハイリスク者はどちらにも注意が必要。

〈感染予防のポイント〉

インフルエンザと新型コロナの予防方法は同じです。

- 人との距離保ち、「3つの密」を避ける。 密閉・密集・密接の3密を避ける。

- マスク着用で「咳エチケット」を守る。

- しっかり「手洗い」をしてウイルスを除去。

- 予防接種を受け、ウイルスへの免疫をつける。

※65歳以上の方は5年に1度、肺炎球菌の予防接種も受けましょう。 - 抵抗力を高める。

十分な睡眠とバランスのよい食事をこころがけましょう。

(インフルエンザ?新型コロナかも?…。疑われる症状がある場合)

- インフルエンザの主な症状

- 38度以上の高熱、頭痛・関節痛、筋肉痛などの全身症状

- ※新型コロナの主な症状としては、上記のほかに味覚症状、嗅覚症状などがあります。

- 発症してから48時間以内が効果的

- インフルエンザや新型コロナのおそれがある場合は、まず電話でかかりつけ医などに相談してから受診しましょう。

もしかかったときは、周囲にうつさない配慮を

できるだけ家族と別部屋で療養しましょう。

脱水にならないように、こまめに水分補給をしましょう。

2023年11月

はかるとわかる 適正体重のすすめ

皆さんにとって、秋といえばどんな秋ですか。食欲の秋、読書の秋、秋は気候が良いため、色々なことをするのに適した季節ですね。今年は、運動の秋とともに、ご自身の健康について考えてみるのはいかがでしょうか。

さて最近体重を計っていますか。体重は健康の大切な指標です。

体重と身長から体格を確認しましょう。

体格指数(BMI)とは身長からみた体重の程度を示す指標で、「Body Mass Index」の略です。以下にBMIの計算方法と健康的な範囲を示します。

体重の測定

BMI(kg/㎡)=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で計算します。

例:身長160cm、体重60kgのBMIは23.4

60(kg)÷1.6(m)÷1.6(m)=23.4(kg/㎡)

<年齢別にみた健康的なBMIの範囲>

- 18から49歳

- 18.5から24.9

- 50から64歳

- 20.0から24.9

- 65歳以上

- 21.5から24.9

- 範囲内

- 標準的。これからも健康的に体重を保ってください。

- 範囲より低い

- やせ傾向。筋力・体力・感染症に対する抵抗力が低下しやすい状態です。低栄養の改善、適度な身体活動が必要です。

- 範囲より高い

- 肥満傾向。血圧・血糖・脂質等の異常が起きやすい状態です。

メタボを指摘されている人は減量を。

また、BMIは体格の指標ですが栄養状態をみる目安としても利用できます。

体重は食事などから取るエネルギーと身体活動(運動など)で使うエネルギーとのバランスのあらわれ(結果)です。

適正体重を目指して体重を減らしたい人は

- 3から6か月で現体重の3%程度を減らすと内臓脂肪が減り、血圧、血糖、脂質の改善が期待できます。

- 食事で減らす目安は1食について約80kcal程度(からあげ1個分)に。

ごはんでもおかずでもよいですが、大きめの一口分を減らすイメージで。 - 食事の見直しに加えて運動も行うと、減量に伴う筋肉減少を防げます。

適正体重を目指して体重を増やしたい人は

- 筋肉量を増やすことも大切です。

食事で筋肉や骨のもとになるたんぱく質やカルシウムをしっかりとり、運動習慣を身につけましょう。 - 歯や口のトラブルはすみやかに歯科に受診しましょう。

しっかり噛めないと食が細くなり、栄養も偏りやすいものです。

定期的に体重をはかり、生活習慣を改善しましょう!

食事と運動のバランス

2023年9月

防災について意識しよう!

防災について意識しよう!

9月は「防災月間」です。9月1日は1923年に関東大震災が起こった日であり、台風や大雨などの災害が多い時期であるためです。日ごろから意識している方も、何も準備してないという方も今一度“防災”について考える機会を設けてみませんか。なかなか考える機会が少ない子育て中の方々も防災について家族で相談していただけたらと思います。

住んでいる場所の災害リスクや避難場所の確認

各世帯に配られているハザードマップをみて、洪水や地震が起きた際の被害想定を確認しておきましょう。また、避難ガイドをもとに指定緊急避難場所や指定避難所の場所を家族で共有しておくことも大切です。避難所生活についても調べておくとイメージが持てます。

ハザードマップや避難ガイドは、名古屋市ウェブサイトで検索できます。

名古屋市防災アプリでは、避難所や帰宅支援ステーション等を確認することができます。

暮らしに合わせた“備え”について

常時家に置いておく備蓄用の食品は、1週間分を目安に用意しておくことをおすすめします。

※水は、1日1人3リットルが目安です。

- 乳幼児のいる家庭

- 授乳中の方は、透けないポンチョを入れておくと授乳ケープ代わりになります。またミルクをあげる際には紙コップの活用ができます。(毎度哺乳瓶の消毒ができるとは限りません。)

離乳食の備えとしてベビーフードを買っておくことも良いでしょう。 - 子どものいる家庭

- 食べなれたお菓子やおもちゃを用意しておく等ストレスをためない工夫をしておきましょう。

くらして、そなえて。なごやBosaiブックについて

ご紹介した内容は下記ウェブサイトでご確認いただけます。女性の目線に寄り添った防災の備えをご提案しています。

くらして、そなえて。なごやBosaiブックについて(外部リンク)

2023年7月

フレイル予防 -できることからはじめてみませんか-

フレイルってなに?

加齢によって気力、体力が徐々に落ち、介護が必要な一歩手前の状態のことです。

でも大丈夫!早めに気づいて対策することで健康な状態に戻ることが期待できます。

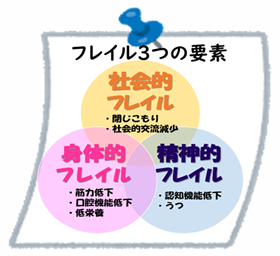

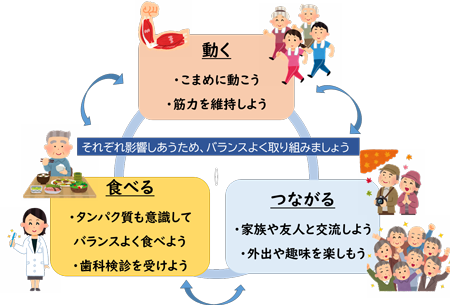

フレイル3つの要素

- 社会的フレイル

- ・閉じこもり

- ・社会的交流減少

- 身体的フレイル

- ・筋力低下

- ・口腔機能低下

- ・低栄養

- 精神的フレイル

- ・認知機能低下

- ・うつ

フレイルのイメージ図

フレイル予防3つのポイント

それぞれ影響しあうため、バランスよく取り組みましょう

- 動く

- ・こまめに動こう

- ・筋力を維持しよう

- 食べる

- ・タンパク質も意識してバランスよく食べよう

- ・歯科検診を受けよう

- つながる

- ・家族や友人と交流しよう

- ・外出や趣味を楽しもう

地域の高齢者サロンや健康教室などに参加してフレイル予防のヒントを見つけてみてはいかがでしょうか

2023年5月

こころの健康を保つには

進学や就職、転勤や異動とそれに伴う引越しなど、春は誰も生活環境が変わる季節。

期待や不安が心身を緊張させ、知らぬ間にストレスや疲れが高まっている人も多いのでは?

こころの健康を保つには、ストレスと上手に付き合うことが大切です。

そもそもストレスとは?

何らかの外的刺激を受けることで生じる緊張状態をさします。

- 環境要因

- 天候の変化や騒音など

- 身体的要因

- 病気や睡眠不足など

- 心理的要因

- 不安や悩みなど

- 社会的要因

- 人間関係の悩み、仕事や学業で多忙など

ストレス反応に気づく

ストレスがかかると、それを元に戻そうとするため、ストレス反応が現れます。このサインを見逃さず、長く続かないように気を付けることが、心の健康を維持するために重要です。

眠れない、お腹が痛い、イライラする、お酒の増加など、人によってサインもいろいろです。自分のサインを知り、気づけるようになると、休息をとるなどのセルフケアを早めにとることができます。

ストレス耐性を高めよう!

- 質の良い睡眠をとる

起床や就寝の時間を一定にしたり、寝る前はゆっくりお風呂に入ったりして、 リラックスできるようにしてみましょう。 - 全力で頑張りすぎず、定期的に休みを取る

- 人とのつながりをもつ

友人、家族、趣味やボランティア仲間など、日頃から気軽に話せる人を増やし、コミュニケーションをとりましょう。 - バランスの良い食事を規則正しくとる

1日3回、特に朝食を抜かずに食べること、お酒は適量を楽しむこと、主食・主菜・副菜がそろったバランスの良い食事をとることを心がけましょう。

- 適度な運動を習慣にする

ウォーキング、サイクリングなどの有酸素運動、筋トレ・ストレッチなどもおすすめです。 - 自分の性格や考え方の癖を知っておく

物事の受け止め方は、その人の性格や考え方のクセに大きく左右されます。性格は簡単に変えることはできませんが、自分の特徴を知っていれば、行動を見直したり、考え方を修正したりすることができ、ストレスに強くなれます。

適度のストレスは誰にもあり、人の健康維持に欠かせないともいわれます。

でも心の状態がいつものように治らない時、辛い時には、一人で抱え込まず、精神科など専門医等に早めに相談しましょう。